災害時、停電が発生した際に頼りになるのが非常用発電機です。しかし、いざという時に動かないというトラブルは珍しくありません。実際の現場では、定期点検をしていたにも関わらず起動しなかったり、燃料切れで停止したりするケースが多く報告されています。

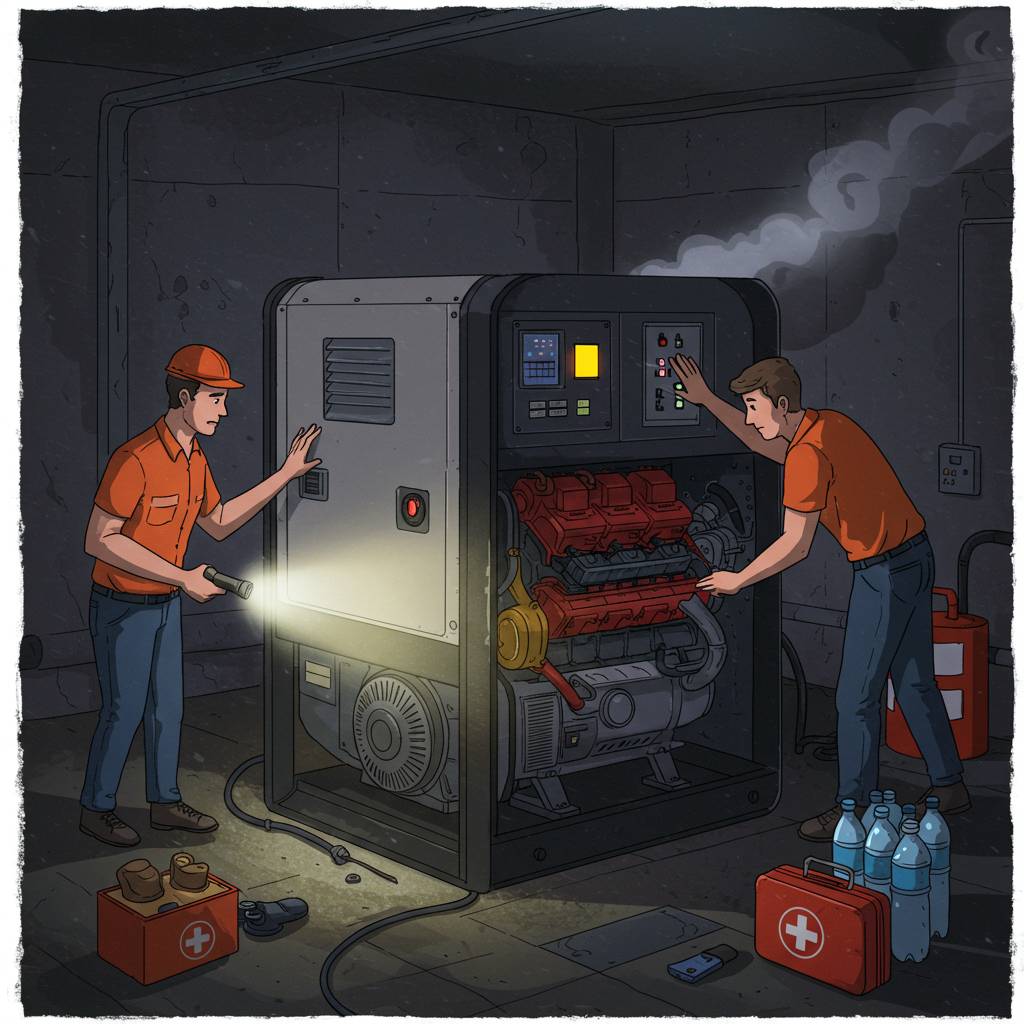

電気保安の専門家として多くの非常用発電機トラブルに対応してきた経験から、事前に防げるはずだった失敗例と、その具体的な対策方法をお伝えします。

防災意識が高まる今、非常用発電機の管理方法を見直すことは企業にとって重要な課題です。本記事では、実際に起きたトラブル事例を基に、効果的な点検方法や故障の主な原因、そして専門家ならではの解決策を解説します。

万が一の災害時に慌てることのないよう、今一度、非常用発電機の管理体制を見直すきっかけにしていただければ幸いです。

1. 非常用発電機が起動しない!実例から考える事前点検の重要ポイント

大規模災害時に電力供給が途絶えた瞬間、非常用発電機の存在がいかに重要か、多くの企業や施設が身をもって経験しています。しかし「いざという時に動かない」という致命的なトラブルが後を絶ちません。ある病院では停電発生時に非常用発電機が起動せず、人工呼吸器や生命維持装置への電力供給が危機に陥りました。原因は定期点検を怠っていたことによるバッテリー上がりでした。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、定期的な点検が不可欠です。具体的には、月に一度はバッテリー電圧の確認と燃料の量・質のチェックを行いましょう。特に燃料は長期保存によって劣化するため、定期的な交換が必要です。三菱重工業や小松製作所などの主要メーカーは、軽油の場合6ヶ月〜1年での入れ替えを推奨しています。

また起動テストも重要です。無負荷運転だけでなく、実際に負荷をかけた状態でのテスト運転を四半期に一度は実施すべきです。国土交通省のガイドラインでも、非常用発電設備の定期的な負荷試験が推奨されています。

さらに見落としがちなのが、配電盤やスイッチギアの点検です。ある工場では発電機本体は問題なく起動したものの、切替スイッチの接点不良により電力が供給されないという事態が発生しました。電気系統全体を含めた総合的な点検が必要です。

防災の基本は「備えあれば憂いなし」。定期点検の記録を残し、部品交換や整備の履歴を管理することで、発電機の信頼性は大きく向上します。災害時のライフラインを守るためにも、今一度非常用発電機の点検体制を見直してみてはいかがでしょうか。

2. 発電機故障の原因TOP5とその対策方法〜災害時に後悔しないために

災害時に命綱となる非常用発電機。しかし、いざという時に動かなければ意味がありません。実際に多くの企業や施設で、緊急時に発電機が作動しないトラブルが報告されています。本章では、非常用発電機の故障原因として最も多い5つのケースと、その具体的な対策方法を解説します。

【原因1】燃料劣化によるトラブル

長期保存された燃料は劣化し、エンジン不調の原因となります。軽油は通常6か月程度、ガソリンはさらに短い3か月程度で品質が低下します。東日本大震災時、複数の病院で発電機が始動しなかった原因も燃料劣化でした。

■対策:

・定期的な燃料交換(軽油式は半年ごと、ガソリン式は3か月ごと)

・燃料安定剤の使用

・燃料品質点検の定期実施

【原因2】バッテリー上がり

発電機のエンジン始動にはバッテリーが必要です。長期間使用しないとバッテリーが放電し、始動不能になります。熊本地震では、バッテリー上がりで発電機が起動せず、重要設備が停止した事例が報告されています。

■対策:

・月1回程度の試運転によるバッテリー充電

・バッテリー電圧の定期チェック(12Vが標準)

・自動充電装置の導入検討

・予備バッテリーの常備

【原因3】エンジンオイルの劣化・不足

適切なオイル管理がされていないと、エンジン焼き付きなどの重大故障につながります。特に長時間運転後にオイル切れを起こし、完全故障した例が西日本豪雨の被災地で多く見られました。

■対策:

・運転時間に応じたオイル交換(一般的に50〜100時間ごと)

・始動前のオイル量チェック

・予備オイルの常備

・オイルセンサーの定期点検

【原因4】エアフィルターの目詰まり

埃や異物でエアフィルターが目詰まりすると、エンジン出力低下や不調の原因になります。台風や水害後の使用では特に注意が必要です。

■対策:

・定期的なフィルター清掃(3か月に1度程度)

・年1回のフィルター交換

・予備フィルターの常備

・悪環境下での使用後の即時点検

【原因5】長期間の未使用による機械的トラブル

定期的に運転していない発電機は、ガスケットの硬化、燃料系統の目詰まり、腐食など様々な問題が発生します。南海トラフ地震を想定した防災訓練で、未使用期間が長かった発電機の30%以上に問題が見つかったという調査結果もあります。

■対策:

・月1回以上の定期試運転(最低30分程度)

・年1回のプロによる総合点検

・製造元推奨のメンテナンス項目の遵守

・運転記録の徹底管理

これらの対策を実施するには、明確な点検計画と責任者の設定が重要です。また、発電機のサイズに関わらず、メーカー推奨のメンテナンスサイクルを守ることが、いざという時の安心につながります。日常からの備えが、非常時の安全を確保する最大の防災対策なのです。

3. プロが教える非常用発電機トラブル回避術〜実際の事例と解決法

非常用発電機は災害時の命綱となりますが、いざという時に動かないというトラブルが少なくありません。実際の現場で起きた事例をもとに、プロの視点からトラブルを未然に防ぐ方法を解説します。

最も多い故障事例は「バッテリー上がり」です。ある病院では定期点検を怠ったために、停電時に発電機が始動せず、重症患者の対応に支障をきたしました。これを防ぐには月1回の無負荷運転テストが効果的です。テスト運転は15分以上行い、バッテリーの充電状態を確認しましょう。

次に「燃料劣化」の問題があります。東日本大震災時、ある避難所では長期保管していた軽油が劣化しており、発電機が正常に作動しませんでした。燃料は6ヶ月〜1年で入れ替えるのが望ましく、燃料安定剤の使用も効果的です。また、三菱重工や日立などのメーカーでは定期的な燃料交換サービスも提供しています。

「冷却系統のトラブル」も見逃せません。オフィスビルの非常用発電機が冷却水不足で過熱し、緊急停止した事例がありました。冷却水レベルの定期確認と、ラジエーターの清掃を3ヶ月に一度は行いましょう。

「制御系統の不具合」では、大型商業施設で電子基板の故障により発電機が起動しなかったケースがあります。こうした精密機器の点検は素人判断せず、ヤンマーやデンヨーなどのメーカー認定技術者による年次点検を受けることをお勧めします。

さらに「エアフィルターの目詰まり」によるトラブルも多発しています。工場の非常用電源がフィルター目詰まりで十分な出力が得られず、生産ラインが停止した事例がありました。3ヶ月ごとの清掃または交換が必要です。

これらのトラブルを回避するために、専門業者による定期点検契約が最も確実です。日本非常用発電設備協会が認定する技術者による点検は、見えない不具合も発見できます。コストがかかっても、災害時に確実に作動する安心を買うと考えましょう。

最後に、メーカーの取扱説明書に従った日常点検リストを作成し、担当者を決めて実施記録を残すことが重要です。これだけで防げるトラブルが多くあります。非常用発電機は「使わないことが一番」の設備ですが、いざという時に確実に動くよう、日頃からの備えを怠らないようにしましょう。