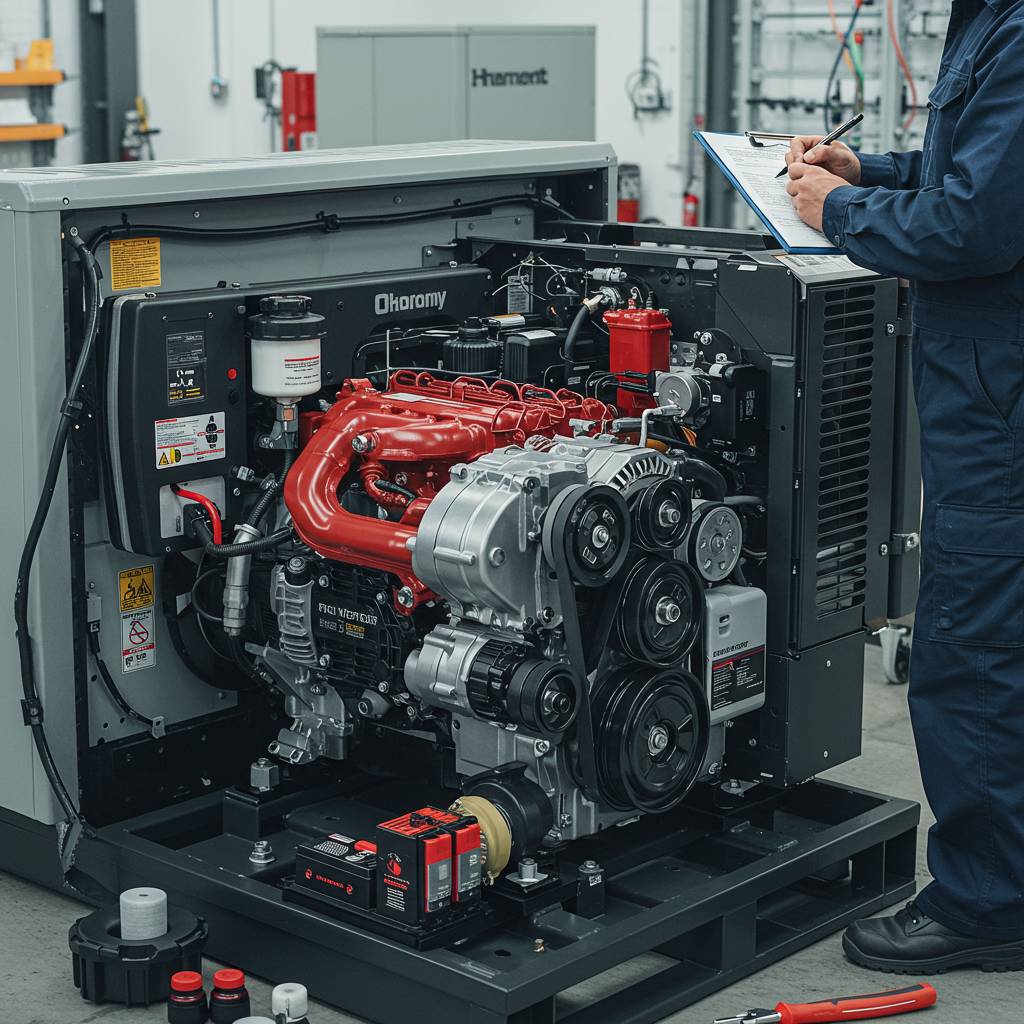

災害時や停電時に頼りになる非常用発電機。その信頼性を維持するためには、適切な部品交換とメンテナンスが欠かせません。しかし、「どの部品をいつ交換すべきか」「どうすれば寿命を延ばせるのか」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

非常用発電機は、企業や施設の安全を守る重要な設備です。突然の故障は、事業継続に大きな影響を与えかねません。予防保全の観点から適切な部品交換を行うことで、故障リスクを低減し、長期間安定して使用することが可能になります。

本記事では、非常用発電機の定期交換が必要な部品とその交換時期、さらに寿命を延ばすための効果的なメンテナンス方法について解説します。コスト削減と安全性向上の両立を目指す施設管理者の方々にとって、有益な情報をご提供します。

1. 非常用発電機のメンテナンスコスト削減!定期交換部品と長寿命化のポイント

非常用発電機は災害時や停電時に重要な電力供給源となりますが、適切なメンテナンスを怠ると突然の故障で機能しなくなるリスクがあります。計画的な部品交換と日常の点検を行うことで、故障リスクを低減し、メンテナンスコストを抑えることが可能です。本記事では、非常用発電機の定期交換が必要な部品と寿命を延ばすための具体的なポイントをご紹介します。

まず、定期的に交換すべき主要部品には、エンジンオイル、オイルフィルター、エアフィルター、燃料フィルターがあります。エンジンオイルは運転時間100時間または6か月ごとの交換が推奨されています。オイルフィルターはエンジンオイル交換と同時に行うことで、エンジン内部の摩耗を防ぎ寿命を延ばします。

エアフィルターは3〜6か月ごとの点検と、汚れが著しい場合は交換が必要です。特に粉塵の多い環境では頻度を上げるべきでしょう。清潔なエアフィルターは燃費向上と出力維持に直結します。燃料フィルターは年に1回の交換が基本ですが、使用頻度や燃料の品質によって調整が必要です。

バッテリーは2〜3年が交換の目安となります。日常点検では、端子の腐食やバッテリー液の量をチェックし、必要に応じて補充しましょう。また、冷却水は2年ごとの交換が推奨され、不凍液の濃度も定期的に確認が必要です。

寿命を延ばすコツとしては、定期的な無負荷運転が効果的です。月に1回、30分程度の運転で内部の潤滑を保ち、燃料の劣化を防ぎます。運転記録をつけることも重要で、稼働時間や点検・修理履歴を残すことで、計画的なメンテナンスが可能になります。

設置環境も寿命に大きく影響します。湿気や粉塵から保護し、適切な換気を確保することで、発電機の劣化を遅らせることができます。また、燃料の品質管理も忘れてはならない点です。長期保存する場合は燃料安定剤の使用を検討し、定期的な入れ替えも必要です。

プロによる定期点検もコスト削減の秘訣です。専門技術者による年次点検で、素人では発見しにくい問題を早期に発見・対処できます。三菱電機やヤンマーなどの大手メーカーでは、包括的なメンテナンスプランを提供しており、長期的には自己管理よりもコスト効率が良い場合があります。

適切なメンテナンスと計画的な部品交換により、非常用発電機の寿命は大幅に延び、長期的なコスト削減につながります。いざという時に確実に作動する発電機を維持するために、この記事で紹介したポイントを参考にしてください。

2. プロが教える非常用発電機のトラブル予防法と交換時期の見極め方

非常用発電機を長く安全に使用するためには、適切な予防メンテナンスと部品交換が欠かせません。実際に設備管理の現場では、突然の故障によって緊急対応を迫られるケースが少なくありません。そこで本記事では、発電機の不調サインと交換時期の見極め方について詳しく解説します。

まず注目すべきなのがエンジンオイルです。オイルは一般的に100時間の運転または6ヶ月ごとの交換が推奨されています。しかし、色が黒く濁っている、金属粒子が混入している、または粘度が大きく変化しているような場合は、予定より早めの交換が必要です。

エアフィルターは埃や異物の蓄積により目詰まりを起こします。フィルターに光を当てて、光が通らなくなっている場合は交換のサインです。通常は300時間ごとの交換が目安ですが、砂埃の多い環境では100時間ごとの点検をおすすめします。

燃料フィルターの劣化は発電機の出力低下を招きます。燃料の流れが悪くなった、またはエンジンが不安定になったと感じたら交換時期です。大型の非常用発電機では約500時間または年1回の交換が標準的です。

バッテリーは自己放電により徐々に電力を失います。月に一度は充電状態を確認し、起動時に違和感があれば電圧計で測定しましょう。一般的に産業用バッテリーの寿命は2〜3年ですが、環境によって大きく変わります。

スパークプラグの電極が摩耗していると、エンジン始動が困難になります。電極間の隙間が広がっていたり、白い付着物が見られる場合は交換のタイミングです。100時間ごとの点検と200時間ごとの交換が推奨されています。

また、ベルト類は使用とともに伸びや亀裂が生じます。張力が緩んだり、表面に亀裂が見られる場合は即時交換が必要です。ベルトの点検は毎月行い、異音がする場合は早めの対応が必須です。

三菱重工や日立製作所などの大手メーカーは、定期点検パッケージを提供しています。これらを活用することで、専門技術者による適切な予防保全が可能になります。

専門家たちは「予防保全のコストは事後保全の10分の1」と言います。定期的な点検と部品交換は初期投資に見えますが、長期的には大きなコスト削減につながるのです。

最後に、発電機を長持ちさせるコツとして、無負荷運転を避け、定期的に適切な負荷をかけての運転を心がけることが重要です。また、運転記録をつけることで、部品の劣化傾向を把握しやすくなります。

非常用発電機は災害時の命綱となる重要設備です。適切な交換時期を見極め、予防的なメンテナンスを行うことで、いざという時の安心を手に入れましょう。

3. 災害に備える非常用発電機の定期交換部品一覧と最適な管理方法

非常用発電機が災害時に確実に作動するためには、定期的な部品交換と適切なメンテナンスが不可欠です。突然の電源喪失時に発電機が動かないという事態は、事業継続や生命維持に関わる重大な問題となります。本項では、非常用発電機の主要な交換部品とその管理方法について詳しく解説します。

【定期交換が必要な主要部品一覧】

1. エンジンオイル:3ヶ月〜6ヶ月ごと、または運転時間50時間〜100時間ごとに交換が必要です。高品質な合成オイルを使用することで、エンジンの寿命延長に効果があります。

2. オイルフィルター:エンジンオイル交換と同時期に交換します。目詰まりを起こすと潤滑不良からエンジン焼き付きの原因となります。

3. エアフィルター:6ヶ月〜1年ごと、または運転時間100時間〜200時間ごとに交換。粉塵の多い環境では頻度を上げる必要があります。定期的な清掃で寿命を延ばせます。

4. 燃料フィルター:6ヶ月〜1年ごとに交換推奨。燃料の品質によって交換頻度が変わることがあります。

5. 点火プラグ:年に1回または運転時間100時間〜200時間ごとに交換。適切な電極間隔の調整も重要です。

6. バッテリー:2年〜3年が交換の目安。定期的な充電状態の確認と端子の清掃が必要です。

7. 冷却水・防錆剤:大型発電機では2年ごとの交換が推奨されます。凍結防止と腐食防止に効果的です。

8. ベルト類:亀裂や摩耗がないか定期点検し、3年前後で交換を検討します。緩みの調整も定期的に行いましょう。

9. 燃料:長期保存燃料は劣化するため、定期的な入れ替えや燃料安定剤の使用が必要です。

【効果的な管理方法】

1. 点検記録の徹底:各部品の交換日、運転時間、異常の有無を詳細に記録することで、適切な交換時期を把握できます。デジタル管理システムの導入も効果的です。

2. 定期運転の実施:月に1回、15分〜30分程度の無負荷運転を行うことで、エンジン各部の潤滑を促し、バッテリーの充電状態を維持できます。

3. 環境管理:発電機の設置場所は、換気が良く、適切な温度と湿度が保たれていることが重要です。特に湿度管理は錆の発生を抑制します。

4. 専門業者による年次点検:DIYメンテナンスだけでなく、年に1回は専門業者による総合点検を受けることをお勧めします。三菱電機やヤンマーなどのメーカー純正点検サービスの活用も検討しましょう。

5. 部品の在庫管理:災害時に部品調達が困難になることを想定し、消耗頻度の高いフィルター類やオイルは予備を保管しておくことが賢明です。

適切な部品交換とメンテナンスにより、非常用発電機の寿命は大幅に延長できます。また、定期的な点検により、災害時の突然の故障リスクを最小限に抑えることができるでしょう。いざという時に確実に作動する発電機を維持するため、計画的な部品管理を心がけましょう。

4. 非常用発電機の寿命を2倍にする!メンテナンスの正しい知識

非常用発電機は適切なメンテナンスによって寿命が大きく変わります。一般的な非常用発電機の寿命は10~15年程度ですが、正しいメンテナンス方法を実践することで、20~30年も使用可能になるケースがあります。まず基本となるのが定期点検の徹底です。メーカー推奨の点検スケジュールを必ず守り、月次・年次の点検を欠かさないことが重要です。

特に効果的なのが「無負荷運転」の定期実施です。月に1回、15~30分程度の無負荷運転を行うことで、エンジン内部の湿気を除去し、各部品の潤滑性を保つことができます。三菱電機や日立産機システムなどの主要メーカーも、この定期運転の重要性を強調しています。

また、燃料管理も寿命を左右する重要ポイントです。ディーゼル発電機の場合、燃料の劣化が深刻な問題となります。長期保存された軽油は酸化して「スラッジ」と呼ばれる沈殿物を生じさせるため、年に1回程度の燃料交換または燃料添加剤の使用が推奨されます。これにより燃料系統のトラブルを未然に防ぎ、エンジンへの負担を軽減できます。

冷却水の管理も見逃せません。エチレングリコール系の不凍液は一般的に2~3年で交換が必要です。冷却水の劣化は発電機のオーバーヒートを引き起こし、最悪の場合はエンジンブロックの亀裂につながります。定期的な点検と交換により、熱交換効率を維持しましょう。

バッテリーメンテナンスも重要です。スターター用バッテリーの寿命は通常3~5年ですが、適切な充電状態の維持により寿命を延ばせます。端子の腐食を防ぐためにも、定期的な清掃と緩みチェックを行いましょう。

最後に、専門業者による定期的な精密点検を受けることをお勧めします。ヤンマーエネルギーシステムやデンヨーなどの専門業者による年次点検では、一般的な目視点検では発見できない潜在的な問題を早期に発見できます。これにより大きなトラブルを未然に防ぎ、結果的に非常用発電機の寿命を大幅に延ばすことができるのです。

5. 電気設備管理者必見!非常用発電機の部品交換スケジュールと延命テクニック

非常用発電機の管理者として、適切な部品交換スケジュールを把握することは設備の信頼性維持に不可欠です。突然の障害で発電機が使えなくなれば、事業継続に深刻な影響を及ぼします。ここでは効率的な部品交換計画と寿命延長テクニックをご紹介します。

まず押さえておくべき定期交換部品には、エンジンオイル(250時間または6ヶ月ごと)、燃料フィルター(500時間または年1回)、エアフィルター(500時間または年1回)、冷却水(2年ごと)があります。また、バッテリーは3〜5年、始動モーターやオルタネーターは5〜10年を目安に状態を確認して交換を検討しましょう。

発電機の寿命を延ばすコツとして、定期的な負荷試験の実施が挙げられます。月1回30〜50%の負荷をかけて30分程度運転することで、カーボン堆積を防ぎエンジン内部の状態を良好に保てます。三菱電機や日立製作所などのメーカーでは、定期点検と併せて負荷試験を推奨しています。

さらに、設置環境の管理も重要です。発電機室の温度は15〜40℃、湿度は85%以下に保つことが理想的です。特に高湿度環境では結露によるコントロールパネルの不具合が発生しやすいため、除湿機の設置も検討しましょう。

部品交換のタイミングを逃さないためには、運転時間と経過年数の両方を記録した管理台帳を作成することをお勧めします。点検・交換履歴を詳細に残すことで、故障の予兆を早期に発見できるようになります。関西電力やヤンマーエネルギーシステムなどでは、IoTを活用した遠隔監視システムも提供されているため、大規模施設では導入を検討する価値があります。

専門業者による年次点検と自主点検を組み合わせることで、非常用発電機の寿命を大幅に延ばすことが可能です。計画的な部品交換と適切なメンテナンスで、いざという時に確実に稼働する発電設備を維持しましょう。