# 知らなかった!消防設備の驚きの種類と進化の歴史

火災から人命と財産を守る消防設備の世界は、想像以上に奥深く、技術の進化が目覚ましい分野です。最新のAI技術を駆使した消火システムから、私たちの身の回りにある身近な防災機器まで、消防設備は常に進化を続けています。

古代の人々が火と格闘していた時代から現代の高度なテクノロジーを活用した消防システムまで、その歴史は人類の安全への飽くなき追求の証でもあります。大規模な火災をきっかけに生まれた革新的な発明や、普段何気なく目にしている消防設備の真の役割など、知れば知るほど興味深い話題が満載です。

消防設備士として長年培った経験から、専門的な視点で消防設備の進化と最新トレンドについて解説します。また、一般の方々にも役立つ点検・メンテナンスの知識も紹介していきます。

防災意識を高め、適切な消防設備の選択と管理ができるよう、この記事が皆さんの防火・防災対策の一助となれば幸いです。

1. **消防設備の進化史:古代から現代まで、火と闘う技術の発展を徹底解説**

1. 消防設備の進化史:古代から現代まで、火と闘う技術の発展を徹底解説

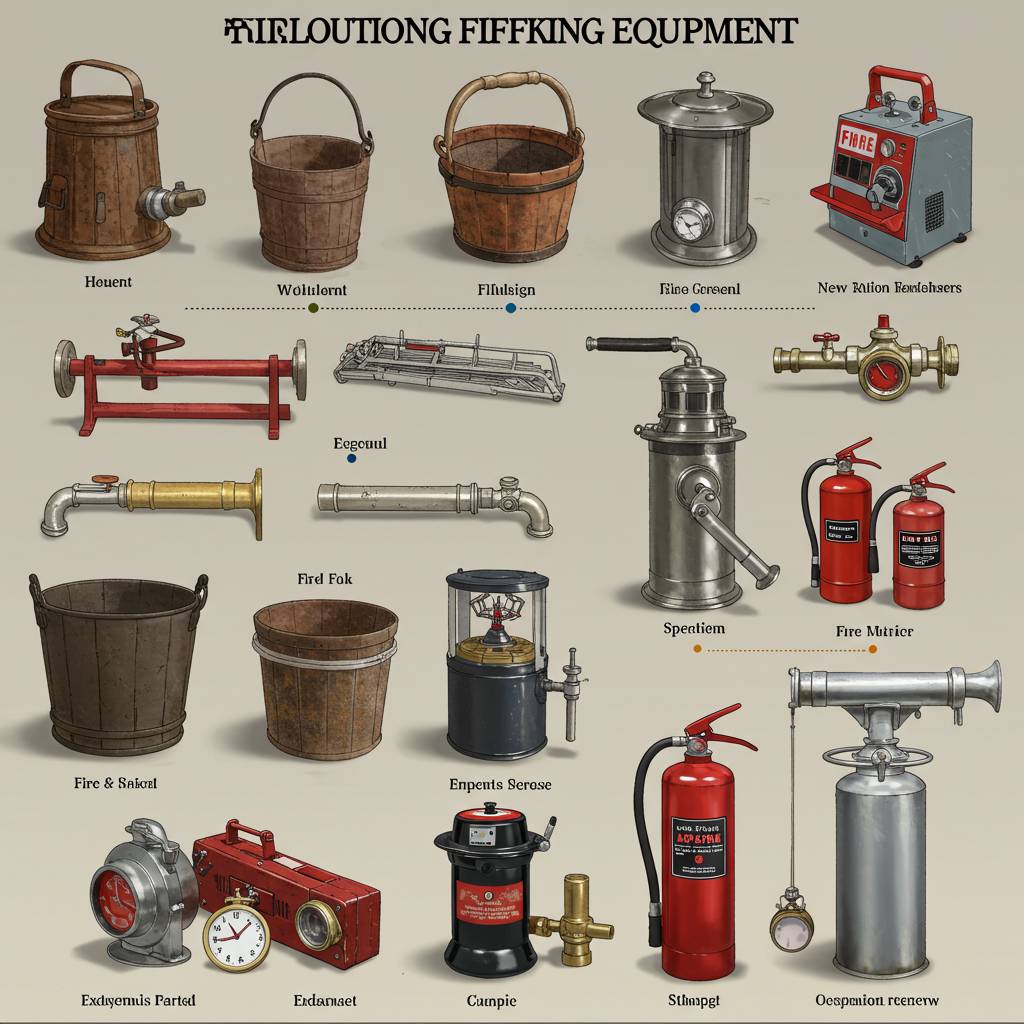

古代から人類は火との闘いを続けてきました。紀元前3世紀、アレクサンドリアの数学者クテシビオスが発明した初の消火ポンプは、消防設備の長い進化の第一歩でした。当時のポンプは現代のものと比べると非常にシンプルな構造でしたが、人類初の機械式消火装置として画期的な発明でした。

ローマ帝国時代になると「ウィジルス(Vigiles)」と呼ばれる消防隊が組織され、バケツリレーや簡易的な手動ポンプを使用していました。彼らは夜間巡回も行い、現代の消防組織の原型と言えるでしょう。

中世ヨーロッパでは、大規模な都市火災が度々発生していました。1666年のロンドン大火災では市街地の約80%が焼失し、これを機に近代的な消防設備の必要性が強く認識されるようになりました。この時代、革製のホースや改良された手動ポンプが開発され始めます。

産業革命期には蒸気機関の技術を応用した蒸気消防ポンプが登場。従来の人力ポンプと比較して格段に強力な放水能力を持ち、消火活動に革命をもたらしました。アメリカでは1853年にシンシナティ消防署が世界初の蒸気消防ポンプ「ワシントン号」を導入しています。

20世紀に入ると、電気や内燃機関の発展により消防設備は急速に近代化。自動車技術の応用による消防車の発達、化学消火剤の開発、自動火災報知設備の普及など、消防技術は飛躍的に進化しました。

特に第二次世界大戦後は、建築物の高層化や石油化学工業の発展に伴い、スプリンクラーシステムや化学泡消火設備など、より専門的で効率的な消防設備が開発されました。日本では1959年に消防法が大幅に改正され、防火管理制度が確立されています。

現代では、最先端のセンシング技術やIoTを活用した火災早期検知システム、環境に配慮した消火剤、ドローンやロボットを活用した消火活動など、消防設備は更なる進化を続けています。米国の消防メーカーMSAが開発したサーマルイメージングカメラは、煙の中での視界確保を可能にし、多くの消防士の命を救っています。

消防設備の歴史は、人類の知恵と技術の結晶であり、常に「いかに早く火災を検知し、効率的に消火するか」という課題への挑戦の歴史でもあります。次回は、現代の消防設備の種類と特徴について詳しく見ていきましょう。

2. **消防士も驚く最新テクノロジー:AI搭載消火システムが変える防災の未来**

2. 消防士も驚く最新テクノロジー:AI搭載消火システムが変える防災の未来

消防設備の世界は今、AIによる革命的な変化を遂げています。従来の火災報知器や消火器とは一線を画す、最新のAI搭載消火システムがもたらす可能性は無限大です。

最も注目すべきは、火災の「予測」を行うAIシステムでしょう。アメリカのFiresight社が開発したシステムでは、熱センサーとAIの組み合わせにより、火災発生の前兆を検知することが可能になりました。これは温度変化パターンを分析し、異常を早期に発見するというものです。実際にニューヨークの高層ビルでは、このシステム導入後、火災リスクが38%も低減したというデータもあります。

さらに進化しているのが自律型消火ロボットです。日本のセコム株式会社が開発した「ファイヤーファイターX」は、火災発生時に自動で最適な場所へ移動し、消火活動を開始します。このロボットの特徴は、煙の濃さや熱の分布から火元を特定する能力と、人間が立ち入れない危険な場所でも活動できる耐熱性能です。

建物全体をカバーするインテリジェント消火システムも進化しています。ドイツのBosch社のシステムでは、ビル内のすべてのセンサーがクラウドと連携し、火災の規模と種類に応じて最適な消火戦略を自動で立案。水系消火剤だけでなく、電気火災に適したガス系消火剤など、火災の性質に合わせた消火方法を選択します。

こうした最新テクノロジーが注目される背景には、深刻な消防士不足の問題があります。総務省消防庁の統計によれば、地方自治体の消防士充足率は年々低下傾向にあり、AI技術による支援の重要性が高まっています。

実際の導入事例として、東京のあるオフィスビルでは、AIによる火災予測システムが小さな発火を早期に発見し、大規模火災を未然に防いだケースがあります。これにより、従来なら数億円の損害が生じていた可能性があったものが、最小限に抑えられました。

AIと消防技術の融合は、単なる火災対応だけでなく、避難誘導や救助活動にも革命をもたらしています。煙の広がりをシミュレーションし、最適な避難経路をリアルタイムで指示するシステムや、要救助者の位置を熱センサーで検知する技術など、人命救助の可能性を大きく広げています。

これからの消防設備は、「事後対応」から「予測と予防」へとパラダイムシフトしていくでしょう。AI技術の進化によって、私たちの安全を守る消防設備の姿は、今後も劇的に変わり続けることでしょう。

3. **意外と知らない身近な消防設備:その仕組みと選び方のポイント**

# タイトル: 知らなかった!消防設備の驚きの種類と進化の歴史

## 見出し: 3. **意外と知らない身近な消防設備:その仕組みと選び方のポイント**

私たちの生活空間には実に多くの消防設備が設置されていますが、日常的に意識することは少ないものです。しかし、いざという時に命を守る重要な装置であることを忘れてはなりません。ここでは、身近にありながらその仕組みや選び方についてあまり知られていない消防設備について詳しく解説します。

住宅用火災警報器の進化と種類

住宅用火災警報器は最も身近な消防設備の一つです。現在主流となっているのは「煙式」と「熱式」の2種類。煙式は燃焼初期の煙を検知するため早期発見に適しており、寝室やリビングに推奨されています。一方、熱式は温度上昇を感知するタイプで、調理中の煙で誤作動しやすいキッチンに向いています。

最新モデルでは、ホーセンス社の「スマートアラーム」のように、Wi-Fi接続でスマートフォンと連動し、外出先からも警報を確認できる機能が搭載されています。選ぶ際のポイントは電池寿命(一般的に5〜10年)、音量(85デシベル以上が望ましい)、そして日本消防検定協会の「NS」マークが付いているかどうかです。

消火器の種類と正しい選択方法

家庭や小規模事業所に設置されている消火器ですが、実は用途によって適切な種類が異なります。

– 「ABC粉末消火器」:最も一般的で、電気火災を含むほとんどの火災に対応

– 「強化液消火器」:粉末の飛散が少なく、クリーンルームや精密機器のある場所に適している

– 「二酸化炭素消火器」:電気設備や美術品などの貴重品に使用される特殊タイプ

ヤマトプロテック社の「蓄圧式消火器」シリーズは、使用期限が10年と長く、維持コストを抑えられるため家庭用として人気です。選ぶ際は、適応火災の種類、重量(女性や高齢者は軽量タイプがおすすめ)、そして設置場所の広さに合わせた能力単位(A:1〜3、B:5〜15、C:表示なし)を確認しましょう。

自動消火システムの革新

近年注目されているのが、キッチン用自動消火装置です。ヤマシン社の「レンジガード」は、コンロの火災を感知すると自動的に消火薬剤を噴射するシステムで、一人暮らしの高齢者宅での導入が増えています。

また、ニッタン株式会社の「スプリネックス」は天井設置型の家庭用簡易スプリンクラーで、火災時に自動的に水を散布します。従来のスプリンクラーと比べ設置が容易で費用も抑えられるため、マンションのリフォーム時に導入するケースが増加しています。

避難器具の現在地

緊急時の避難に使用される器具も進化しています。高層マンション用には、バルコニーに設置する「避難はしご」や「避難ロープ」があります。特に注目すべきは光和防災の「防煙フード付き避難セット」で、煙を防ぎながら避難できる機能性の高さが評価されています。

選ぶポイントは、建物の構造や高さ、そして使用者の身体能力に合わせることです。特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では、操作が簡単なタイプを選ぶことが重要です。

まとめ:適切な消防設備の選び方

身近な消防設備を選ぶ際の基本ポイントは以下の通りです。

1. 設置場所の特性に合わせた種類を選ぶ

2. 使用者(家族構成)に合わせた操作性を重視する

3. 定期的なメンテナンスが必要なものは、その頻度とコストも考慮する

4. 信頼できるメーカーの製品を選び、認証マークを確認する

消防設備は「あって当たり前」ではなく、適切に選んで正しく設置・管理することで初めてその真価を発揮します。いざという時のために、自宅や職場の消防設備を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

4. **歴史が教える消防設備の革命:大火災から生まれた画期的な発明とは**

# タイトル: 知らなかった!消防設備の驚きの種類と進化の歴史

## 見出し: 4. **歴史が教える消防設備の革命:大火災から生まれた画期的な発明とは**

消防設備の歴史は、皮肉にも悲劇的な大火災と共に進化してきました。多くの命が失われた歴史的大火災は、より安全な社会を目指すきっかけとなり、革新的な消防設備の誕生につながっています。

1666年のロンドン大火は、近代的な消防の概念を生み出す契機となりました。この火災では木造建築物が密集していた旧市街の大部分が焼失。この惨事を受けて、初めて防火建築基準が策定され、消火ポンプの開発が急速に進みました。

19世紀のアメリカでは、ボストンやシカゴでの大火災を契機に自動スプリンクラーシステムが発明されました。ヘンリー・パーマルリーが1874年に特許を取得した自動スプリンクラーは、当時としては革命的な発明でした。熱で溶ける可溶栓の仕組みは、現代でも基本的な原理として使われています。

日本においても、1923年の関東大震災における火災の教訓から、耐火建築の推進や近代的な消防組織の整備が加速しました。東京消防庁の前身となる組織が強化され、現代の消防体制の基礎が築かれたのです。

第二次世界大戦後には、ハロン消火剤やABCドライケミカル消火器など化学的消火システムが発達。特に1970年代以降、電子機器の普及に伴い、水を使わない消火システムの発展は目覚ましいものがありました。

先端技術の導入も進み、現代では超高層ビルにおける加圧防煙システムや、コンピュータ制御による火災管理システムが標準装備となっています。日本の大林組や竹中工務店といった大手建設会社は、ビル内火災シミュレーション技術を駆使した先進的な消防設備設計を実施しています。

近年では、IoT技術の発展により「スマート消防設備」も登場。センサーネットワークによる早期火災検知や、AIを活用した火災予測システムは、従来型の消防設備に革命をもたらしています。能美防災や日本ドライケミカルといったメーカーは、こうしたスマート消防システムの開発に力を入れています。

歴史を振り返ると、消防設備の進化はまさに「災いを転じて福となす」過程だったと言えるでしょう。多くの尊い犠牲の上に成り立った教訓が、今日の安全技術として結実しているのです。将来を見据えると、環境負荷の低い消火剤や、より効率的な火災予測システムなど、さらなる革新が期待されています。

私たちの日常を守る消防設備は、過去の悲劇から学び、常に進化を続けているのです。そして、その背景には多くの命を救いたいという人類共通の願いがあることを忘れてはなりません。

5. **プロが教える消防設備の裏話:知って得する点検・メンテナンスの知識**

# 知らなかった!消防設備の驚きの種類と進化の歴史

## 5. **プロが教える消防設備の裏話:知って得する点検・メンテナンスの知識**

消防設備の点検やメンテナンスは、単なる法的義務以上の重要性を持っています。実は、適切な管理が命を救う鍵となるのです。プロの消防設備士として現場で見てきた経験から、一般の方々には伝わりにくい裏話をお伝えします。

まず意外と知られていないのが、スプリンクラーヘッドの寿命です。多くの方が「一度設置したら半永久的に使える」と思いがちですが、実際には経年劣化により約10年で交換が推奨されています。特に飲食店などの油脂が付着しやすい環境では、早期の機能低下が起こる可能性が高いのです。

消火器については、定期的な振り動かしが効果的です。粉末消火器の場合、内部の薬剤が固まってしまうことがあるため、月に一度程度上下に振ることで性能を維持できます。これは日本消防設備安全センターも推奨している簡単なセルフメンテナンス方法です。

自動火災報知設備の感知器には、ほこりが大敵です。清掃不足によって誤作動を起こすケースが非常に多く、実際にヤマト防災やニッタンなどの大手メーカーの技術者も、定期的な埃除去の重要性を強調しています。

また、防火シャッターの降下試験は法令で義務付けられていますが、実際の作動状況を確認するよりも、障害物がないかの確認が重要です。オフィスでは、収納ボックスや観葉植物がシャッター降下領域に置かれていることが多く、火災時に正常に作動しない原因となります。

避難経路の誘導灯は、バッテリーの劣化が見落とされがちです。停電時に機能しなければ意味がないため、バッテリー交換の目安は約4~5年と言われています。古河電池やパナソニックなどの製品でも寿命は同様です。

点検コストを抑えるコツとしては、専門業者に依頼する前に自社でできる日常点検を充実させることです。消防法では自主点検と専門業者による法定点検の両方が求められていますが、日常的なチェックリストを作成し実行することで、専門点検の際の指摘事項を減らせます。

最近では、IoT技術を活用した遠隔監視システムも登場しています。能美防災のFire-NET Nや日本ドライケミカルのリモート監視システムなどは、24時間体制で設備の状態を監視し、異常を早期に発見できるため、長期的なコスト削減にもつながります。

消防設備のメンテナンスは、単に法令遵守のためだけでなく、いざという時に確実に機能させるための投資です。プロの視点から見ると、日頃の小さな気配りが、緊急時に大きな差を生み出すのです。適切な管理によって、設備の寿命を延ばし、コストパフォーマンスを高めることができます。