災害は予告なく突然訪れます。特に地震や火災は、一瞬にして多くの命を奪う危険性を持っています。そんな非常時において、適切な消防設備の知識と使用方法を把握していることが、あなたや大切な人の命を守る鍵となります。しかし、消防設備と一言で言っても、その種類や用途は多岐にわたり、いざという時に正しく活用できる人は意外と少ないのが現状です。本記事では、災害時に役立つ消防設備の基本から応用まで、分かりやすく解説します。職場や家庭での防災対策として、初期消火の方法や安全確保のポイントなど、実践的な知識を身につけましょう。万が一の事態に冷静に対応するための情報を凝縮してお届けします。

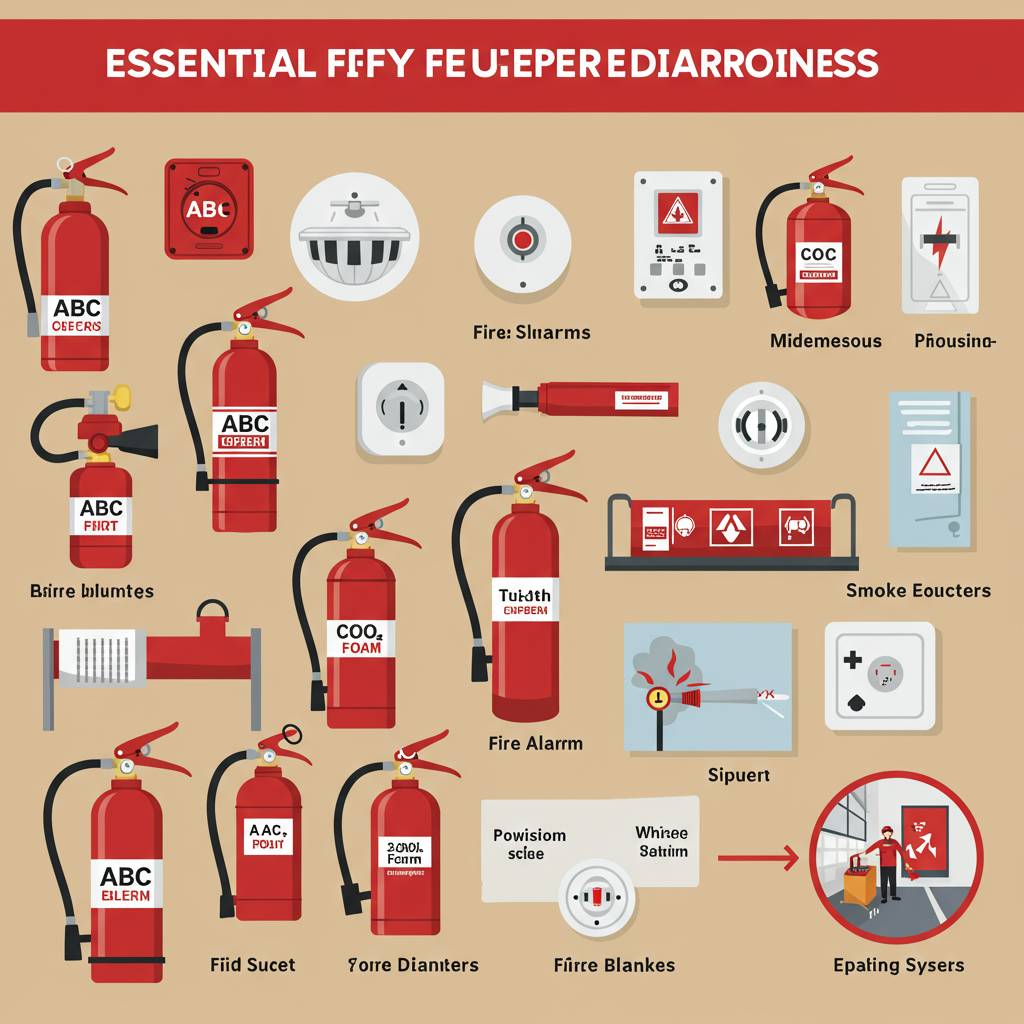

1. 大地震対策!職場や家庭で準備しておくべき消防器具リスト

大地震はいつ発生するか予測できません。その時、あなたと大切な人の命を守るのは「備え」です。特に火災は地震後の二次災害として最も危険なもののひとつ。適切な消防器具を備えておくことが、被害を最小限に抑える鍵となります。

まず必須なのは「消火器」です。家庭用には粉末ABC消火器がおすすめで、キッチンなど火を使う場所から3メートル以内に設置するのが理想的です。オフィスでは法令で設置が義務付けられていますが、種類や数は建物の用途や規模によって異なります。ヤマトプロテックやモリタなどの製品は信頼性が高く、定期的な点検も忘れずに行いましょう。

次に「住宅用火災警報器」も不可欠です。寝室や階段など各所に設置し、定期的に動作確認をすることが重要です。最近はWi-Fi接続タイプも増えており、外出先からも異常を確認できるものもあります。

さらに「避難はしご」や「防煙マスク」も重要です。特に2階以上に寝室がある家庭では、避難はしごは命綱になります。また、火災時に最も危険なのは煙による窒息です。防煙マスクを各部屋に用意しておけば、安全に避難する時間を確保できます。

職場では「誘導灯」や「非常用照明」の確認も必要です。停電時にも機能し、安全な避難経路を示してくれます。また、「消火栓」の使い方も全従業員が把握しておくべきでしょう。

最後に重要なのが「AED」です。心停止の際、救急車が来るまでの間に一般の人でも使用でき、生存率を大幅に高めます。多くの公共施設や企業で設置されていますが、使用方法を知っておくことが大切です。

これらの消防器具は単に備えるだけでなく、定期的な点検と使用方法の訓練が命を守る決め手となります。災害は「もしも」ではなく「いつか必ず」やってくるもの。今日から準備を始めましょう。

2. 火災から身を守る!初期消火に役立つ消防設備の正しい使用法

火災発生時、最初の数分間の対応が被害の大きさを左右します。初期消火を適切に行うことができれば、大惨事を防げることも少なくありません。ここでは、オフィスや家庭でよく見かける消防設備の正しい使い方を解説します。

■消火器の使い方

最も身近な消火設備である消火器。「使い方がわからない」という方も多いですが、基本的な使用法は「PASSmnemonic(パスニーモニック)」で覚えられます。

1. Pin(ピン)を引く:安全ピンを引き抜きます

2. Aim(エイム):ノズルを火元に向けます

3. Squeeze(スクイーズ):レバーを強く握ります

4. Sweep(スウィープ):火元に向けて左右に振りながら噴射します

重要なのは、必ず火元の根本に向けて噴射することです。炎ではなく、燃えているものそのものを狙いましょう。また、風上から噴射するのが基本です。

■屋内消火栓の使用法

オフィスビルなどでよく見かける屋内消火栓。こちらは2人での操作が基本ですが、緊急時には1人でも使用可能です。

1. 消火栓箱を開け、ホースを取り出す

2. ホースを伸ばし、ノズルを火元に向ける

3. バルブを開いて放水開始

消火栓は水圧が強いため、ホースをしっかり持って操作する必要があります。初めて使う方は特に注意しましょう。

■スプリンクラーシステム

自動的に作動するスプリンクラーは、手動での操作は基本的に不要です。熱を感知して作動する仕組みで、誤作動防止のため個別に動作します。火災でない場合に誤って作動させないよう、スプリンクラーヘッドには触れないようにしましょう。

■火災報知器の使い方

火災を発見したら、最寄りの手動式火災報知器を作動させることも重要です。ガラスカバーを破り、中のボタンを押すだけの簡単な操作ですが、建物内の全員に危険を知らせる効果があります。

■初期消火の限界を知る

どんなに優れた消防設備でも、火災が一定規模を超えたら専門家に任せるべきです。天井まで火が届いたら、もはや初期消火の段階ではありません。安全な場所に避難し、消防署の到着を待ちましょう。

初期消火の技術は、いざという時に慌てず行動するための重要な知識です。定期的な避難訓練で実際に消火器を使用してみることをお勧めします。また、各設備の点検・メンテナンスも忘れずに行い、いつでも使える状態を保ちましょう。

3. 災害時の安全確保!知っているようで知らない消防設備の基礎知識

消防設備は私たちの生活を守る重要な安全装置ですが、実際にどのような種類があり、どう使うべきかを理解している人は意外と少ないものです。災害発生時、正しい知識があるかないかが生死を分けることもあります。

まず基本となるのが「消火器」です。一般的な粉末消火器は、レバーを強く握ることで使用できます。使用時は風上に立ち、火元に向けて放射します。ABCタイプは一般的な火災に対応していますが、電子機器には粉末の残留が問題となることもあります。

次に「スプリンクラー」は自動的に作動する消火設備です。熱を感知して散水するため、初期消火に非常に効果的です。誤作動を恐れる声もありますが、現代の設備は信頼性が高く、誤作動のリスクは極めて低くなっています。

「自動火災報知設備」も重要な消防設備の一つです。煙や熱を感知して警報を発するため、早期発見・早期避難に貢献します。定期的な点検が必要で、バッテリー切れや故障があると機能しない恐れがあります。

「避難器具」も忘れてはならない設備です。避難はしごや避難袋、救助袋など様々な種類があり、建物の構造や用途によって設置されています。これらの設置場所を日頃から確認しておくことが重要です。

水を使用する「屋内消火栓」は、火災時にホースを引き出して使用します。操作には若干の訓練が必要ですが、使い方を知っておくと非常時に役立ちます。ただし、電気火災には使用できないため注意が必要です。

これらの消防設備は定期的な点検・メンテナンスが法律で義務付けられています。機器の前に物を置いたり、使用方法を知らなかったりすることで、いざという時に機能しない恐れがあります。

職場や住居の消防設備の場所と使い方を確認し、家族や同僚と共有しておくことで、災害時の安全確保につながります。消防署や防災センターでは、これらの設備の使用訓練も定期的に行われていますので、積極的に参加することをお勧めします。

4. 万が一に備える!オフィスビルに設置されている消防設備の見分け方

オフィスビルには様々な消防設備が設置されていますが、いざという時に適切に使用するためには、それぞれの設備を見分けられることが重要です。まず目立つ赤い箱型の「消火器」は、初期消火に欠かせません。設置場所は通常、廊下や階段付近、エレベーターホールなど人の目につきやすい場所です。

次に「消火栓」は、赤い扉付きのボックスで壁に埋め込まれています。中にはホースとノズルが収納されており、消火器では対応できない規模の火災時に使用します。「スプリンクラー」は天井に設置された散水ヘッドで、熱を感知すると自動的に水を噴射します。小さな円形の金属部品が天井から突き出ている形状が特徴です。

避難経路を示す「誘導灯」は、通常は「非常口」や「EXIT」と表示された緑色の看板として、天井付近や出口の上部に設置されています。停電時でも内蔵バッテリーで点灯するため、煙で視界が悪くなった際の避難指標となります。

「自動火災報知設備」の感知器は天井に設置された小さな円形または四角形の装置で、煙や熱を検知すると警報を発します。関連して赤い「発信機」は、手動で火災を知らせるためのものです。壁に設置された赤いボックス内のボタンを押すとアラームが鳴り、建物内の人々に避難を促します。

「防火シャッター」や「防火扉」は、火災時に延焼を防ぐための設備です。普段は開いていることが多いですが、火災時には自動的に閉まる仕組みになっています。これらは大きな金属製の扉やシャッターとして認識できます。

「非常用放送設備」は、天井や壁に取り付けられたスピーカーで、火災発生時には避難誘導のアナウンスが流れます。管理室や防災センターから操作され、建物内の状況や適切な避難方法を伝達します。

これらの消防設備を日頃から意識して見ておくことで、緊急時に冷静に対応できます。また、定期的な避難訓練への参加や、ビル管理者による設備説明会に出席することも、万が一の事態に備える上で非常に有効です。自分の身を守るためにも、オフィスの消防設備の位置と使い方を今一度確認しておきましょう。

5. 命を守る5分間!火災発生時に役立つ消防設備の活用ポイント

火災発生時の最初の5分間は、命を守るための最も重要な時間です。日本では年間約3万件の火災が発生し、初期消火の成否がその後の被害規模を大きく左右します。火災を発見したら、「通報・初期消火・避難」の3つの行動を迅速に行うことが重要です。

まず、火災報知設備の活用方法について説明します。自動火災報知設備の発信機を見つけたら、ガラスを割り、ボタンを押して建物全体に警報を発信しましょう。多くの建物ではインターホンタイプの火災通報装置も設置されており、これを使えば自動的に消防署へ通報できます。

初期消火には消火器が最適です。消火器の使用方法は「P・A・S・S」の4ステップで覚えましょう。P(Pull):安全ピンを引き抜く、A(Aim):ホースをしっかり火元に向ける、S(Squeeze):レバーを強く握る、S(Sweep):火元に向けて左右に掃くように噴射します。消火器は重さ約10kg程度あるため、持ち運びに注意が必要です。

避難経路の確保も重要です。非常口誘導灯や避難経路図を事前に確認しておきましょう。煙を避けるためには、ハンカチなどで口と鼻を覆い、姿勢を低くして移動することが効果的です。防火扉や防火シャッターは自動で閉まりますが、避難の妨げになることがあるため、作動の仕組みを理解しておくことも大切です。

消火栓の使用は2人以上で行うのが原則です。1人がホースを伸ばし、もう1人が栓を開けて放水します。放水時の反動は予想以上に強いため、しっかりとホースを保持する必要があります。

これらの消防設備を適切に活用できれば、火災発生時の貴重な5分間を最大限に活かし、命を守る行動ができます。定期的な防災訓練への参加や、自宅や職場の消防設備の確認を習慣化することで、いざという時の対応力を高めておきましょう。