近年、地震や台風などの大規模災害が全国各地で発生しています。被災地では電力供給が途絶え、多くの方が不便な生活を強いられることになります。災害時に電気が使えないということは、情報収集や連絡手段の喪失、食料保存の困難など、様々な二次的な問題を引き起こします。

いざという時に備えて、電力確保の方法を知っておくことは防災対策の基本と言えるでしょう。しかし、非常用電源や発電機について正しい知識を持っている方はどれくらいいるでしょうか?

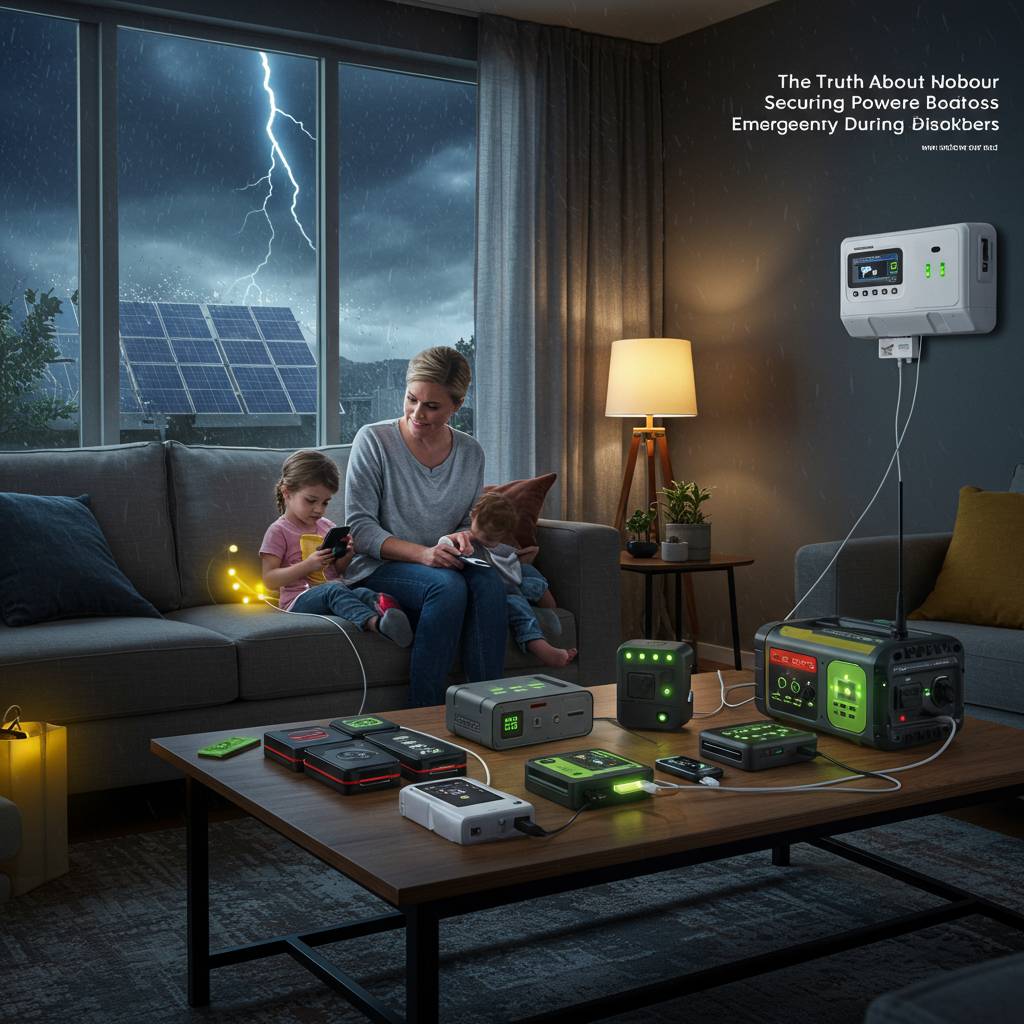

この記事では、災害発生時に役立つ電力確保の方法について、専門家の視点から解説します。最新の防災テクニックから実践的なノウハウまで、命を守るための電力確保について詳細に解説していきます。

1. 大災害から命を守るための効果的な電力確保方法とは

大規模災害が発生すると真っ先に影響を受けるのが電力供給です。東日本大震災や熊本地震、各地の台風被害などの経験から、私たちは電気がなければ現代の生活が成り立たないことを痛感してきました。停電時に命を守るための電力確保方法について、実用的な選択肢を検討してみましょう。

まず基本となるのがポータブル電源です。容量2000Wh以上の大型モデルであれば、冷蔵庫や医療機器など重要な家電を数日間動かすことができます。Jackery(ジャクリ)のポータブルパワーステーションやAnker(アンカー)のPowerHouseシリーズは、信頼性の高さで災害対策として人気があります。

次に考えたいのがソーラーパネルとの組み合わせです。停電が長期化した場合でも、太陽光さえあれば電力を生み出せるのが最大のメリットです。折りたたみ式のパネルは収納も簡単で、非常時にベランダや庭に広げるだけで使えます。Goal Zero(ゴールゼロ)のNomadシリーズは耐久性に優れ、災害時の電源確保に役立ちます。

発電機も有効な選択肢の一つです。特にインバーター発電機は、スマートフォンなどの精密機器にも安全に給電できるため注目されています。Honda(ホンダ)のEU18iやヤマハのEF1800iSなどは、低騒音で扱いやすく、災害時の強い味方となります。ただし、燃料の備蓄方法や換気には十分な注意が必要です。

最新のトレンドとしては、電気自動車(EV)を非常用電源として活用する方法があります。日産のリーフやミツビシのアウトランダーPHEVなどは、専用の給電装置を使って家電に電力を供給できます。満充電の電気自動車は一般家庭の2〜3日分の電力をカバーできるため、移動手段と電源の二役を担います。

忘れてはならないのが、これらの機器の定期的なメンテナンスです。いざという時に使えなければ意味がありません。少なくとも年に2回は充電状態の確認や試運転を行い、非常時に確実に使えるようにしておくことが大切です。

災害時の電力確保は単なる便利さではなく、命を守るための重要な備えです。自分の生活環境や予算に合わせた最適な方法を選び、いつ来るかわからない災害に備えておきましょう。

2. 防災の要!非常時でも電力を確保できる最新テクニック

非常時の電力確保は単なる便利さだけでなく、命を左右する重要な要素です。近年の災害経験から、電力が途絶えると情報収集、連絡手段、医療機器の使用など生命維持に関わる機能が失われることが明らかになっています。そこで防災のプロが推奨する最新の電力確保テクニックをご紹介します。

まず注目すべきは「ポータブル電源」です。リチウムイオン電池技術の進化により、従来より小型軽量で大容量の製品が登場しています。Jackery、Anker、EcoFlowなどのブランドから1000Wh以上の容量を持つモデルが多数発売され、冷蔵庫や医療機器も稼働可能です。購入時はWh(ワットアワー)の数値と出力ワット数をチェックしましょう。

次に「ソーラーパネル」との組み合わせが鍵となります。折りたたみ式や軽量型の高効率パネルが普及し、晴れた日なら100W級のパネルで1日に400〜500Whの発電が可能です。BigBlue、Jackery、Ankerなどから防水性に優れたモデルも販売されています。

また見逃せないのが「手回し・USB充電対応ラジオ」です。SONYのICF-B99やパナソニックのRF-TJ20といった製品は、情報収集と小型機器の充電を同時に実現します。数分の手回しで30分のラジオ聴取やスマートフォンの緊急通話が可能になります。

車両を所有している場合は「車載インバーター」も強力な選択肢です。シガーソケットに接続するタイプから、バッテリーに直結するハイパワータイプまで様々なモデルがあります。セルスター工業のHG-350/12Vなどは信頼性が高く、車のエンジンを短時間稼働させれば家電製品を使用できます。

さらに進化しているのが「蓄電システム」です。家庭用太陽光発電と連携し、通常時はピークシフトで電気代を節約しながら、非常時には自動で電力供給に切り替わります。パナソニックの創蓄連携システムやニチコンのトライブリッドなど、災害時に3日以上の電力確保が可能な製品が普及しています。

電力確保の重要性は過去の災害で証明されています。東日本大震災や熊本地震では、スマートフォンが唯一の情報源となった被災者も多く、充電できずに孤立した事例が報告されました。また停電による医療機器の停止で命の危険に直面した方もいます。これらの教訓から、複数の電力確保手段を組み合わせることが推奨されています。

災害はいつ起こるか予測できません。今すぐにでも取り入れられる対策から、計画的に導入すべきシステムまで、自分の環境に合った電力確保の方法を考えておくことが、あなたとご家族の命を守る第一歩となるのです。

3. 災害発生時の電力確保で知っておくべき5つのポイント

災害発生時、電力の確保は単なる便利さではなく命に関わる問題です。地震や台風などの自然災害で長期間停電が続くと、情報収集や連絡手段が絶たれるだけでなく、医療機器や冷暖房の使用も困難になります。そこで、いざというときに役立つ電力確保の5つのポイントをご紹介します。

1つ目は「複数の電力確保手段を持つこと」です。ポータブル電源、ソーラーパネル、手回し発電機など、異なる種類の発電・蓄電方法を組み合わせておきましょう。例えば、Jackery(ジャクリ)やAnker(アンカー)などのポータブル電源に加え、折りたたみ式のソーラーパネルを備えておけば、長期停電時にも対応できます。

2つ目は「必要な電力量を事前に計算しておくこと」です。スマートフォンの充電には約10Wh、LEDランタンの8時間使用には約40Wh必要です。家族分の機器使用を想定し、最低3日間をしのげる容量を確保しましょう。

3つ目は「充電機器のメンテナンス」です。特にリチウムイオンバッテリーは、長期間放置すると劣化します。3ヶ月に一度は充放電を行い、常に使える状態を保ちましょう。東日本大震災や熊本地震では、バッテリー切れによって連絡手段を失った事例が多数報告されています。

4つ目は「電力の優先順位を決めておくこと」です。災害時には情報収集用のラジオや携帯電話の充電を最優先し、次に照明、そして必要に応じて冷蔵庫や医療機器という順番が一般的です。限られた電力を効率的に使うためには、あらかじめ家族で話し合っておくことが重要です。

5つ目は「地域の避難所や公共施設の電源状況を把握しておくこと」です。多くの自治体では、避難所に非常用発電機や携帯充電ステーションを設置しています。例えば東京都新宿区では、区内の避難所全てに携帯電話充電用の電源と公衆Wi-Fiを整備しています。お住まいの地域の防災計画を確認し、いざというときの電源確保の選択肢を増やしておきましょう。

災害時の電力確保は事前の準備が全てです。これら5つのポイントを押さえて、いつ来るかわからない災害に備えましょう。万が一の際に家族の命を守るための電力確保は、今日から始められる最も効果的な防災対策の一つなのです。