近年増加する自然災害や突然の停電に備え、建築物における非常用発電機の重要性が高まっています。万が一の事態で電力供給が途絶えた際、人命や施設の機能を守るためには適切な非常用電源の確保が不可欠です。しかし、非常用発電機の設置には明確な基準や法令があり、これらを理解していないと思わぬトラブルや法的問題に発展する可能性があります。本記事では、建築物における非常用発電機の設置基準について、法令に基づいた正確な情報をわかりやすく解説します。災害対策や建築設備の管理に携わる方々、また安全な建築環境に関心をお持ちの方にとって、実用的な知識となるでしょう。非常時の電力確保という観点から、建築物の安全性を高めるための具体的なポイントをお伝えします。

1. 災害時に知っておくべき非常用発電機の設置基準とは

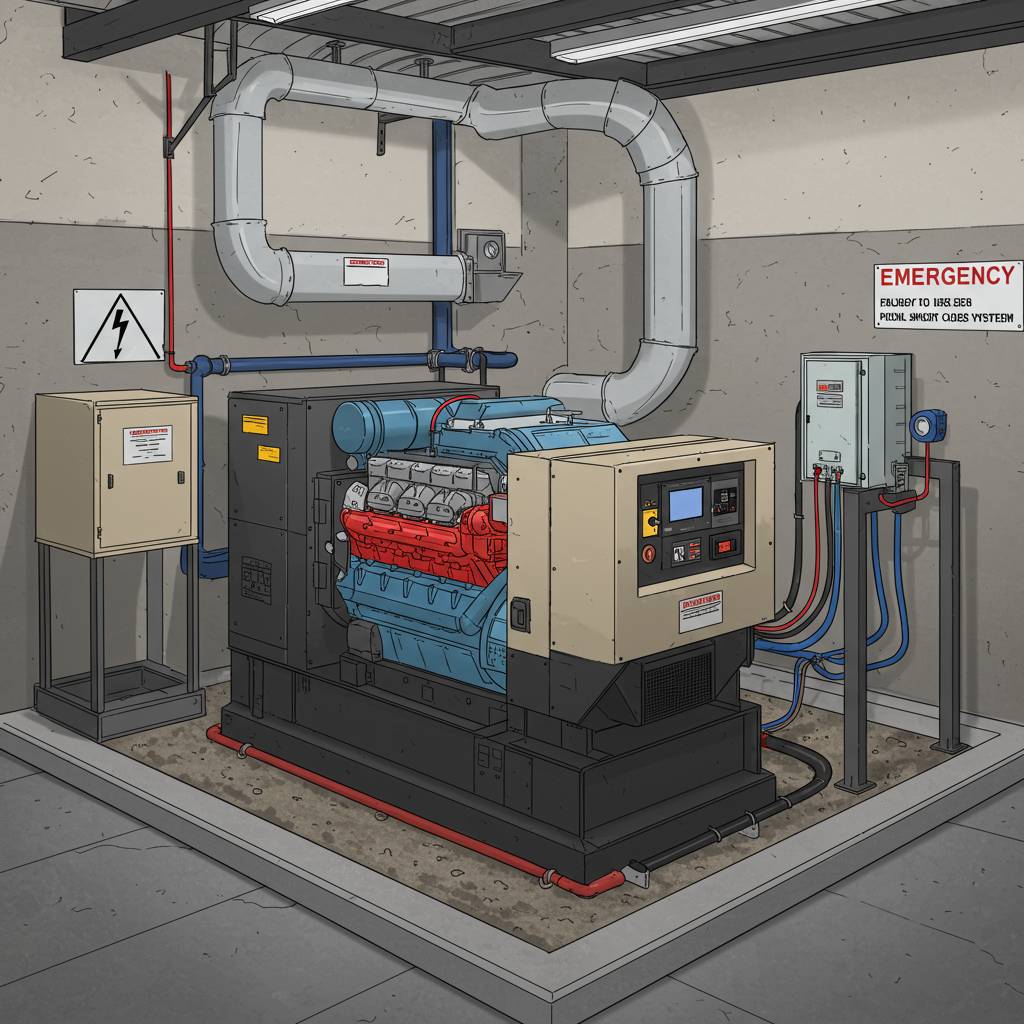

災害時に建築物の安全性を確保する上で、非常用発電機の役割は極めて重要です。大規模地震や台風などの自然災害が発生した際、商用電源が途絶えると、避難誘導灯や非常用エレベーター、防災設備などが機能しなくなります。そこで必要となるのが非常用発電機です。建築基準法および消防法では、特定の建築物に対して非常用発電機の設置を義務付けています。

建築基準法施行令第126条の3では、高さが31メートルを超える建築物や、地階を除く階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物には、非常用の照明装置を設けることが定められています。これに関連して、非常用電源の確保が求められます。

また、消防法施行規則第12条では、防災センターや非常用エレベーターなどの防災設備に電力を供給するための非常電源として発電機の設置基準が規定されています。特に延べ面積が1,000平方メートルを超える特定防火対象物では、停電時に防災設備が40分間以上作動できる容量の非常電源が必要です。

非常用発電機の設置場所については、建築設備設計基準によると、浸水リスクの低い場所に設置することが推奨されています。東日本大震災では地下に設置された発電機が浸水により使用不能になった事例が多数報告され、これを教訓に設置場所の見直しが進んでいます。

燃料供給に関しては、消防法に基づき、発電機の燃料タンクは防火区画内に設置し、火災時にも安全に運転継続できる構造とすることが求められています。一般的に軽油を使用する発電機が多く、燃料備蓄量は建物の用途や規模に応じて決定されます。

また、メンテナンス面では、消防法第17条の3の3に基づき、定期点検が義務付けられています。点検頻度は6か月に1回以上とされ、発電機の起動試験や燃料の品質確認など、災害時に確実に作動するための保守管理が不可欠です。

非常用発電機の選定では、建物の重要度に応じた容量計算が必要です。病院や防災拠点となる施設では、通常の建物よりも高い信頼性が求められ、冗長性を持たせた設計が推奨されています。日本電気協会の「自家用電気工作物保安規程」では、重要施設における発電機の二重化や並列運転などの信頼性向上策が示されています。

災害に強い建築物を実現するためには、これらの法的基準を理解し、適切な非常用発電機の設置・運用を行うことが欠かせません。特に近年の災害経験から、法定基準を上回る自主的な対策を講じる施設も増えています。非常用発電機は「見えない安全」を支える重要な設備であり、その適切な整備は建築物の災害対応力を大きく左右します。

2. 専門家が教える非常用発電機の法令遵守ポイント

建築物に非常用発電機を設置する際は、消防法や建築基準法などの各種法令に適合させることが不可欠です。まず押さえておくべきは、建築基準法施行令第112条において、非常用の照明装置や排煙設備、消火設備などに電力を供給する非常用発電機の設置が義務付けられている点です。特に高さ31メートルを超える高層建築物や延べ面積1,000平方メートル以上の特定用途建築物では、非常電源の確保が法的に要求されています。

また、消防法においては、消防用設備等の非常電源として機能する発電機に対し、具体的な性能要件が定められています。例えば、自家発電設備の場合、10秒以内に電力供給を開始できることや、火災時に40分以上(高層建築物では120分以上)の連続運転が可能であることが求められます。東京消防庁管内では「非常電源(自家発電設備)審査基準」が設けられており、より詳細な規定に従う必要があります。

適切な設置場所の選定も重要なポイントです。非常用発電機は、建築基準法施行令第112条第20項により、耐火構造の壁や床で区画された専用室に設置することが原則となります。加えて、燃料タンクの容量制限や換気設備の設置など、安全性を確保するための詳細な基準も定められています。

実務上の注意点としては、非常用発電機の定期点検と記録保持が挙げられます。消防法第17条の3の3に基づき、6ヶ月ごとの定期点検が義務付けられており、その結果を3年間保存しなければなりません。また、電気事業法においても、電気主任技術者による法定点検が必要とされています。

施設規模や用途に応じて適用される法令は異なりますので、計画段階で所轄の消防署や建築指導課への事前相談を行うことが望ましいでしょう。法令を遵守した適切な非常用発電機の設置は、災害時における人命保護と二次災害防止に直結する重要な取り組みです。

3. 建築物の安全を守る非常用発電機の正しい設置方法

建築物の安全性を確保するうえで、非常用発電機の適切な設置は不可欠です。停電時にも重要設備を稼働させ続けるこのシステムは、人命保護と財産保全に直結します。ここでは、法令に準拠した非常用発電機の設置方法について詳しく解説します。

まず、設置場所の選定が重要です。非常用発電機は、浸水の危険性が低い場所に設置する必要があります。特に地下室への設置は、豪雨時の浸水リスクを考慮し、適切な防水対策が求められます。また、建物の構造強度が発電機の重量に対応できるか事前に確認することも重要です。

換気設備も欠かせません。発電機は運転中に大量の熱と排気ガスを発生させるため、十分な換気能力を持つ設備が必要です。室温が40℃を超えると発電機の性能が低下し、故障リスクも高まります。排気ガスは確実に屋外へ排出される経路を確保しなければなりません。

防音・防振対策も周辺環境への配慮として重要です。特に住宅地域に近い建築物では、騒音規制値を遵守するための防音壁の設置や、振動を抑制するための防振ゴムの使用が必要となります。

燃料供給システムについては、消防法に基づいた安全対策が求められます。燃料タンクは二重殻構造のものを使用し、漏洩検知システムを備えることが推奨されています。また、定期的な点検が容易にできるよう、アクセス性を確保した設計も必要です。

電気設備面では、負荷切替装置(ATS)の適切な設置が重要です。商用電源から非常用電源への切り替えがスムーズに行われるよう、高品質な機器を選定し、定期的な作動テストを実施できる環境を整えましょう。

最後に、設置後の定期点検体制の構築も忘れてはなりません。月次点検では無負荷運転による動作確認を、年次点検では実負荷試験を行うことが推奨されています。これらの点検記録は消防点検時に提示を求められることがあるため、適切に保管しておきましょう。

非常用発電機の設置は、建築基準法や消防法だけでなく、地域の条例にも配慮する必要があります。専門の設計事務所や施工会社と連携し、法令遵守と安全性確保の両立を図ることが、建築物の安全を守るための基本となります。