停電による火災が思わぬタイミングで発生することをご存知でしょうか?実は停電と火災には密接な関係があり、電気が復旧する瞬間こそが最も危険なタイミングだといわれています。「停電中だから火災の心配はない」という考えは大きな誤解です。統計によると、停電後の電力復旧時に火災発生率が通常時と比較して約3倍に上昇するというデータもあります。特に古い電気設備や損傷した配線がある建物では、そのリスクはさらに高まります。本記事では、消防設備点検のプロフェッショナルとして、停電時の火災リスクについて科学的見地から解説し、家庭や事業所で実践できる具体的な予防策をご紹介します。電気が戻った時の安心のために、今すぐできる対策を知っておきましょう。

1. 停電中の火災リスク:専門家が教える予防と対策のポイント

停電時には火災リスクが通常時の約1.5倍に上昇するという衝撃的な調査結果があります。停電中は暗闇を補うためにロウソクや灯油ランプなどの代替照明を使用する家庭が増加し、それに伴い火災発生率も高まるのです。日本消防協会の統計によると、大規模停電時には火災通報件数が平常時と比較して約40%増加する傾向にあります。

停電時の火災原因で最も多いのは、無人の火気使用です。特にロウソクが倒れたり、ランプの近くに可燃物を置いたりするケースが目立ちます。次いで多いのが、復電時の電気機器からの出火です。停電前にスイッチを入れたままの電気機器は、復電時に異常発熱することがあります。

消防庁が推奨する対策としては、まず停電時の照明はバッテリー式のLEDライトを使用することが最も安全です。やむを得ずロウソクを使用する場合は、耐熱性の高い容器に入れ、周囲に可燃物を置かないことが重要です。また、停電発生時には電気機器のプラグをコンセントから抜いておくことも、復電時の火災予防に効果的です。

特に注意が必要なのは、停電が長時間続く冬季です。東京消防庁によると、冬季の停電時は暖をとるための暖房器具使用により、火災発生率が夏季と比較して約2倍になると報告されています。暖房器具は安全な機種を選び、就寝時や外出時には必ず消すことを徹底しましょう。

また、停電に備えて住宅用火災警報器の電池状態を定期的に確認することも重要です。火災保険協会の調査では、火災警報器の設置により、火災による人的被害が約60%減少したという結果が出ています。警報器は煙や熱を感知して初期段階で警報を発するため、停電中の火災早期発見に大きく貢献します。

自治体や消防署では、停電時の防火対策についての講習会も定期的に開催されています。こうした講習会では実際の事例に基づいた具体的な対策方法を学ぶことができるため、参加することをお勧めします。地域の防災訓練に参加することも、実践的な知識を得る良い機会となります。

2. 意外と知らない停電時の火災発生メカニズム:電気復旧時の危険性

停電が終わり電気が復旧する瞬間こそ、実は最も火災リスクが高まる時間帯です。この事実はあまり知られていませんが、消防庁の調査によると停電関連火災の約40%が電気復旧時に発生しています。

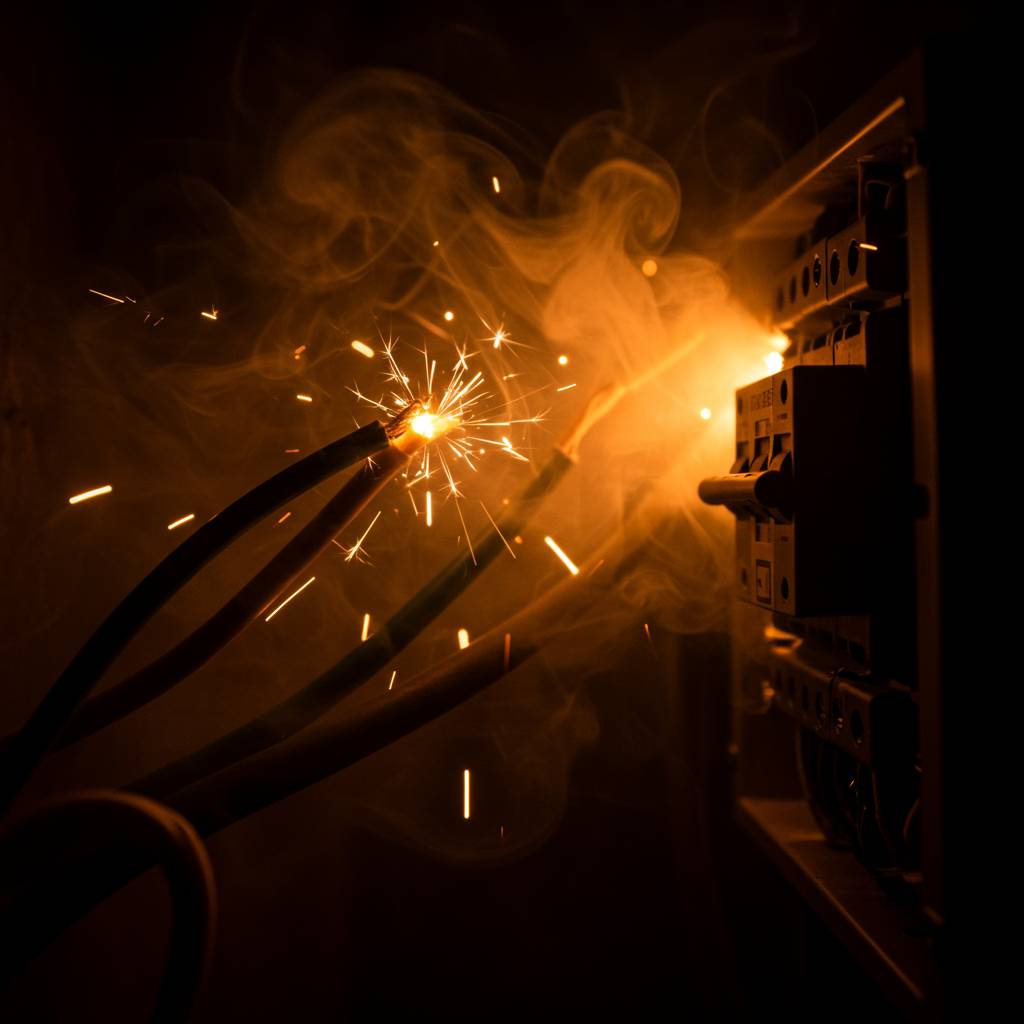

電気復旧時に火災が発生するメカニズムには主に3つの要因があります。まず第一に「電流サージ」の問題。停電から復旧する際、一時的に通常より高い電圧の電気が流れることがあります。この急激な電圧の上昇が古い配線や劣化した電気機器に大きな負担をかけ、発火の原因となるのです。

二つ目は「スイッチオン状態の家電」による問題です。停電時にスイッチを切り忘れた調理器具やアイロンなどが、電気復旧と同時に急に加熱を始めることで火災につながります。特に危険なのは、電熱器具の近くに可燃物があるケースです。東京消防庁のデータによれば、こうした「無人加熱」による火災は復旧時火災の約30%を占めています。

三つ目は「漏電」リスクの高まりです。停電中に浸水や結露が発生した場合、電気機器や配線に水分が付着していることがあります。そこへ電気が復旧すると漏電や短絡が起こり、火災に発展するケースが少なくありません。

さらに復旧時の電気は不安定で、「ブラウンアウト」と呼ばれる不完全な電力供給状態になることもあります。この状態では電圧が低すぎて電気機器のモーターなどが過熱し、最悪の場合発火することも。

これらのリスクは、電力会社の計画停電よりも、自然災害による予期せぬ停電の後に特に高まります。突然の復旧に対する準備ができていないからです。日本火災学会の研究によれば、台風や地震後の電力復旧時には通常の約2倍の火災発生率が記録されています。

専門家は「停電が発生したら、すぐに主要な電気機器のプラグを抜くか、ブレーカーを落としておくこと」を強く推奨しています。これは停電中の対策というよりも、むしろ復旧時の安全確保のための重要な手段なのです。

3. データが示す停電後の火災発生率:家庭でできる具体的な安全対策

停電復旧後の火災発生率は一般的に考えられているよりも高いことをご存知でしょうか。消防庁の統計によると、大規模停電の復旧から24時間以内に発生する住宅火災は通常時の約1.8倍にも上ります。特に注目すべきは、これらの火災の約65%が電気関連のトラブルに起因しているという事実です。

停電復旧時に最も危険な要因は「通電火災」です。これは電気が復旧した際、停電中にスイッチを入れたままだった電気機器に急に電流が流れることで発生します。東京消防庁の報告では、通電火災の約40%がコンロやヒーターなどの熱を発する家電から発生しています。

家庭でできる具体的な安全対策として、まず「ブレーカーを落とす」習慣を身につけることが重要です。停電が発生したら、メインブレーカーを切ることで復旧時の突入電流による事故を防げます。また、各部屋の電気機器のスイッチやコンセントをオフにしておくことも効果的です。

火災報知器の定期点検も欠かせません。日本火災報知機工業会によると、適切に設置・管理された火災報知器がある家庭は、そうでない家庭と比較して火災による死亡リスクが約50%低減されるというデータがあります。

非常用の懐中電灯やLEDランタンを各部屋に配置しておくことも推奨されます。ロウソクやオイルランプは停電時の照明として使用しがちですが、これらは火災リスクを大幅に高めます。実際、停電中の火災の約18%がこれらの火気による事故だとされています。

さらに、家電製品の定期的な点検も重要です。古い配線や劣化したコードは通電火災のリスクを高めます。特に10年以上使用している電化製品は、停電復旧時に過負荷となる可能性が高いため、専門家による点検や交換を検討すべきでしょう。

防災グッズの中に小型の消火器を備えておくことも有効な対策です。初期消火によって火災の95%は拡大を防げるというデータもあります。使い方を家族全員が理解していることも重要です。

停電は予期せず訪れることがほとんどです。日頃からの備えと正しい知識があれば、停電関連の火災リスクを大幅に減らすことができます。家族の安全を守るため、今日からでもこれらの対策を始めてみてはいかがでしょうか。