テナントオーナーの責任として消防設備の適切な管理は避けて通れない課題です。消防法では定期的な点検と維持管理が義務付けられていますが、具体的にどのような設備をどのように管理すればよいのか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

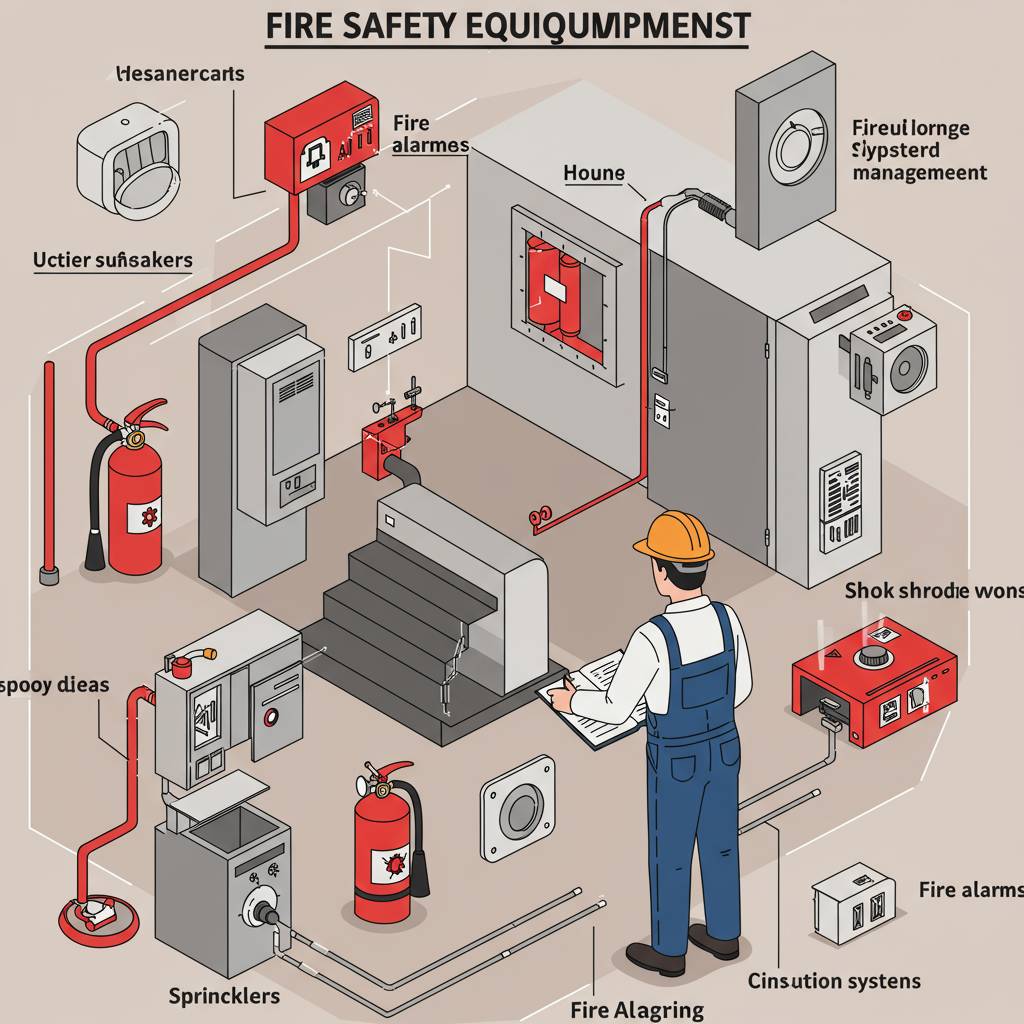

消防設備のメンテナンス不足は、火災時の甚大な被害につながるだけでなく、法令違反による罰則の対象となることもあります。とはいえ、スプリンクラーや自動火災報知設備、消火器など多岐にわたる設備の管理方法を把握するのは容易ではありません。

本記事では、テナントオーナーが知っておくべき消防設備の種類別メンテナンス方法を解説します。法定点検の頻度からトラブル対処法、メンテナンス費用の相場、さらには消防署の立入検査で指摘されやすいポイントまで、実務に役立つ情報を網羅しています。

建物と入居者の安全を守りながら、効率的な設備管理を実現するためのノウハウをご紹介します。

1. テナントオーナーが知っておくべき消防設備の法定点検頻度

テナントオーナーとして消防設備の法定点検は避けて通れない重要な責務です。消防法により定められた点検頻度を守らないと、罰則の対象となるだけでなく、万が一の火災時に設備が正常に作動せず、人命や財産に関わる深刻な事態を招きかねません。

消防用設備等の点検は大きく「機器点検」と「総合点検」の2種類に分けられます。機器点検は各設備が正常に作動するかを個別に確認するもので、総合点検は設備全体の連携した動作を確認します。

自動火災報知設備は機器点検が6ヶ月に1回、総合点検が年1回必要です。この設備は火災の早期発見に直結するため、特に重要視されています。

消火器具については機器点検が6ヶ月に1回必要ですが、総合点検は不要とされています。ただし、点検時には使用期限や本体の損傷などをしっかりチェックする必要があります。

スプリンクラー設備は機器点検・総合点検ともに6ヶ月に1回の実施が義務付けられています。水圧や配管の状態など、細部にわたる確認が必要です。

避難器具も機器点検・総合点検ともに6ヶ月に1回実施する必要があり、特に避難はしごやすべり台などは定期的な作動確認が欠かせません。

誘導灯・誘導標識は機器点検が6ヶ月に1回、総合点検が年1回必要です。停電時の点灯状態や蓄電池の状態確認が重要なポイントです。

これらの点検はすべて消防設備士や消防設備点検資格者といった資格保有者が行う必要があります。多くのテナントオーナーは専門の点検業者に依頼していますが、点検結果報告書は消防署への提出が義務付けられているので、しっかり保管しておくことが大切です。

2. プロが教える消防設備のトラブル対処法と長持ちさせるコツ

消防設備は問題が起きてから対処するのでは遅すぎます。日常的なチェックと適切な対応がトラブルを未然に防ぐ鍵となります。まず自動火災報知設備では、誤報が最も多いトラブルです。ホコリや虫の侵入、経年劣化が主な原因なので、定期的な清掃と点検が欠かせません。誤報が発生した場合は、一時的に復旧させても必ず専門業者に点検を依頼しましょう。

消火器については、圧力計の針が緑色のゾーンを示しているか毎月確認することがポイントです。赤いゾーンに入っていれば即座に交換が必要です。また、使用期限は製造から10年が目安ですが、湿度の高い場所や屋外に設置している場合は劣化が早まります。本体に錆や亀裂がないか定期的に目視点検を行いましょう。

スプリンクラー設備では水漏れが深刻なトラブルとなります。配管の腐食や凍結による破損が主な原因です。特に冬季は凍結防止のため、不凍液の濃度確認や保温対策が重要です。ヘッドに物を引っかけたり、ぶつけたりすると誤作動の原因になるため、周囲50cm以内には物を置かないようにしましょう。

非常灯・誘導灯は電池切れや球切れが発生しやすいため、月1回は点灯確認が必要です。特に停電時に正常に作動するか確認することが重要で、バッテリーの劣化は5年程度で起こるため計画的な交換が求められます。

消防設備を長持ちさせるコツは「定期的な清掃」「適切な環境管理」「専門家による定期点検」の3点です。埼玉県の日本消防設備点検協会によると、適切なメンテナンスにより設備の寿命は約1.5倍延びるというデータもあります。特に粉塵や湿気が多い環境では、通常より頻繁な清掃が必要です。

最後に、消防設備のトラブル対応は素人判断で行わず、資格を持った専門業者への相談が重要です。東京消防庁管内では、ニッタン株式会社や能美防災などの専門業者が24時間対応のサービスを提供しています。適切なメンテナンスで設備を長持ちさせ、いざという時の安全を確保しましょう。

3. 消防設備メンテナンスの費用相場と節約ポイント

消防設備のメンテナンス費用は適切に把握しておかないと、予期せぬ出費に頭を悩ませることになります。ここでは主要な消防設備ごとの費用相場と、賢くコストを抑えるポイントを解説します。

まず、消防設備点検の費用相場ですが、建物の規模や設備の種類によって大きく異なります。一般的な目安として、小規模テナントビル(延床面積1,000㎡程度)の場合、法定点検(外観点検・機能点検)で年間15万円〜25万円程度、総合点検を含めると30万円〜50万円程度が相場です。

設備別の費用目安としては、自動火災報知設備の点検が5万円〜15万円、消火器の点検が1本あたり500円〜1,500円、スプリンクラー設備が8万円〜20万円程度となっています。特に高額になりがちなのは、排煙設備や非常用発電設備のメンテナンスで、これらは専門性が高く、点検費用も10万円以上かかることが一般的です。

では、メンテナンス費用を節約するポイントを5つご紹介します。

1. 複数の消防設備業者から見積もりを取る

同じ内容でも業者によって価格差が30%以上あることも珍しくありません。最低でも3社から見積もりを取得し、内容と価格を比較しましょう。

2. 点検を一括依頼する

消火器、自動火災報知設備、避難設備など、すべての点検を同じ業者に依頼することで、スケールメリットによる割引が期待できます。日本消防設備安全センターなど信頼できる団体に登録されている業者であれば、包括的なサービスを提供してくれます。

3. 長期契約による割引を交渉する

1年ごとの契約ではなく、3年や5年の長期契約にすることで、年間費用を抑えられることがあります。東京消防設備などの大手業者でも長期契約割引を提供している場合があります。

4. 日常点検を自主的に行う

法定点検は専門業者に依頼する必要がありますが、日常的な目視点検や動作確認はオーナー自身で行うことができます。これにより、不具合を早期発見し、大がかりな修理を防ぐことができます。

5. 不要な設備の見直し

増改築の際に不要になった設備が残っていないか確認しましょう。法令上必要ないものは、消防署と相談の上で撤去することで、点検費用を削減できる場合があります。

ただし、コスト削減を優先するあまり、信頼性の低い業者に依頼したり、法定点検の頻度を守らなかったりすることは避けるべきです。万が一の火災発生時に設備が機能しなければ、人命や財産に関わる大きな損失につながります。また、消防法違反として罰則の対象となる可能性もあります。

適切なメンテナンスと賢いコスト管理のバランスを取りながら、テナントの安全と経営の健全性を両立させましょう。

4. テナントの安全を守る消防設備メンテナンス計画の立て方

テナントオーナーにとって、消防設備のメンテナンス計画を適切に立てることは、法令遵守だけでなく入居者の安全確保にも直結する重要な責務です。効果的なメンテナンス計画の立案には、設備の種類や特性を理解し、計画的に点検・整備を実施することが不可欠です。

まず、メンテナンス計画立案の第一歩は「消防設備台帳」の整備から始まります。建物内のすべての消防設備を洗い出し、設置場所、型番、設置日、前回点検日などを記録しておくことで、計画的な管理が可能になります。この台帳は消防点検業者との打ち合わせ時にも非常に役立ちます。

次に、法定点検スケジュールを把握しましょう。消防法では、消防用設備等の定期点検について、機器点検は6ヶ月ごと、総合点検は年1回の実施が義務付けられています。これらの法定点検日を中心に年間スケジュールを組み立てていきます。

さらに、日常点検項目も計画に組み込むことが重要です。消火器の設置状況確認や避難経路の障害物チェックなど、テナントオーナー自身でも実施できる簡易点検項目をリスト化し、月次や週次の点検として取り入れましょう。専門業者に依頼する法定点検と日常的な自主点検を組み合わせることで、より安全性が高まります。

予算計画も忘れてはなりません。定期点検費用のほか、経年劣化による部品交換や設備更新の費用も見込んでおく必要があります。特に、消火器の耐用年数は約10年、自動火災報知設備の感知器は約15年が目安とされており、計画的な更新が求められます。

また、テナント入居者への周知も計画に含めましょう。点検日程や避難訓練の実施予定を事前に通知し、協力を得ることで円滑な実施が可能になります。さらに、入居者向けの消防設備の使用方法説明会を定期的に開催することも効果的です。

専門業者の選定も計画の重要な要素です。消防設備点検資格者が在籍し、実績豊富な業者を選ぶことが望ましいでしょう。ニッタン株式会社やホーチキ株式会社など、消防設備の専門メーカーや、各地域の消防設備保守会社から複数の見積もりを取り、サービス内容と価格のバランスを比較検討することをお勧めします。

最後に、点検結果のフォローアップ体制を構築しましょう。指摘事項に対する改善計画を立て、実施状況を記録・管理することで、次回点検時の課題解決にも役立ちます。これら一連の流れをPDCAサイクルとして回すことで、継続的な安全管理体制が確立できます。

適切なメンテナンス計画の実施は、万が一の火災時に人命と財産を守るだけでなく、テナントの価値向上にもつながります。安全性の高いテナントは入居者からの信頼を得やすく、長期的な経営安定にも寄与するのです。

5. 消防署の立入検査で指摘されやすい消防設備の不備とその対策

消防署による立入検査は、テナントオーナーにとって緊張する瞬間です。特に指摘を受けやすい消防設備の不備を事前に把握し、対策を講じておくことが重要です。

最も指摘される不備のひとつが「避難経路の確保」です。廊下や階段に物品を置いていたり、避難口が施錠されていたりするケースが非常に多く見られます。対策としては、定期的な巡回点検を行い、避難経路に障害物がないか確認するとともに、全てのスタッフに避難経路の重要性を教育することが効果的です。

次に多いのが「消火器の管理不備」です。消火器の設置場所が不適切であったり、点検済みシールが貼られていなかったりするケースが見られます。さらに、消火器の使用期限が切れているという致命的な問題も少なくありません。適切な場所への設置と定期点検の実施、使用期限の管理が必須です。

「自動火災報知設備の不具合」も頻繁に指摘されます。感知器の故障や配線の断線、受信機のバッテリー切れなどが主な原因です。専門業者による定期点検(6か月に1回)を確実に実施し、不具合があれば迅速に修理することが必要です。

「誘導灯・非常灯の不備」も見逃せません。電球切れやバッテリー不良、設置位置の不適切さが指摘されることがあります。月1回の機能点検と年1回の総合点検を欠かさず行いましょう。

「消防用水・スプリンクラー設備の不備」については、水漏れや配管の腐食、ポンプの不具合などが指摘されます。これらの設備は専門知識が必要なため、資格を持った業者による点検が不可欠です。

立入検査で指摘を受けると、改善命令や罰則の対象となる可能性があります。最悪の場合、消防法第5条の3に基づく使用停止命令が出されることもあるため、日頃からの適切な管理が重要です。

予防策として、消防設備点検のチェックリストを作成し、定期的に自主点検を行うことをお勧めします。また、テナント全体での防災訓練を実施し、緊急時の対応方法を全員が理解しておくことも大切です。

東京消防庁や日本消防設備安全センターのウェブサイトには、立入検査のポイントや自主点検の方法が詳しく掲載されていますので、参考にするとよいでしょう。適切な消防設備の管理は、テナントオーナーとしての責任を果たすだけでなく、入居者や来訪者の安全を守るために欠かせない取り組みです。