# あなたの防災計画に欠かせない電源戦略

# あなたの防災計画に欠かせない電源戦略

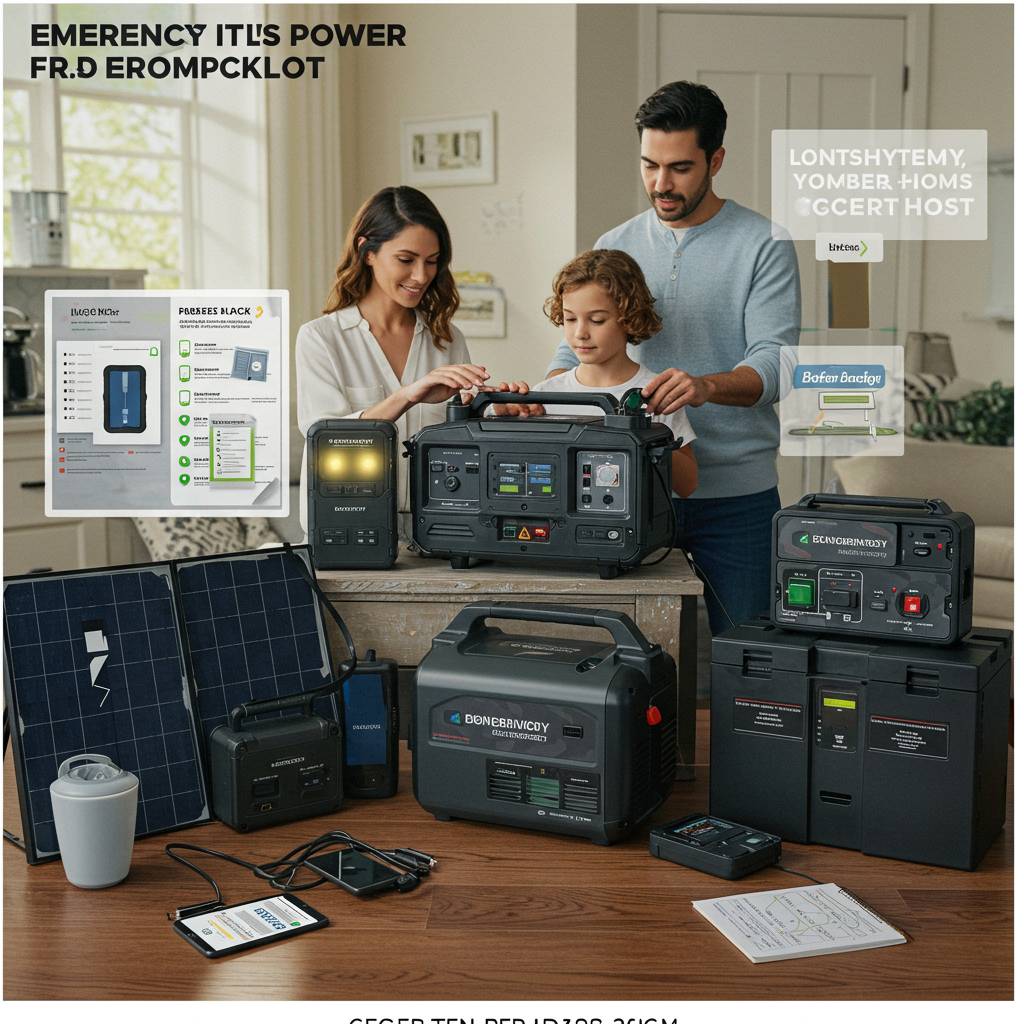

災害の突然の到来は、多くの不便をもたらしますが、中でも停電による影響は甚大です。スマートフォンが充電できない、情報が得られない、夜間の明かりがないなど、電気がない状況は想像以上に厳しいものです。

## 災害時に直面する電源問題

大規模災害後、電力の復旧には数日から数週間かかることも珍しくありません。実際に過去の大規模地震や台風被害では、地域によっては1週間以上の停電が発生しました。

このような状況に備えて、家庭での電源確保策を整えておくことは、現代の防災計画において極めて重要です。

## 家庭での電源確保の基本戦略

1. モバイルバッテリーの複数確保

最も手軽な電源確保の方法として、モバイルバッテリーの準備があります。10,000mAh以上の容量があれば、スマートフォンを数回充電することが可能です。複数用意しておくと安心です。

2. ポータブル電源の活用

より大きな電力を必要とする場合は、ポータブル電源が効果的です。これらは小型冷蔵庫や医療機器などを一時的に動かすことができます。選ぶ際は、容量(Wh)と出力(W)の両方を確認することが大切です。

3. 発電機の選択肢

長期間の停電に備えるなら、発電機も検討すべき選択肢です。燃料式発電機は大きな電力を供給できますが、使用には換気や燃料の備蓄など注意点があります。

## 電源確保における専門家の視点

災害時の電源問題は、単なる不便さを超えた安全上の課題でもあります。特に医療機器に依存している方や、寒冷地での冬季の停電は命に関わることもあります。

福島県いわき市に拠点を置く「福島検査機器株式会社」などの専門機関は、電気設備の安全点検を通じて、平時から電気の安全確保に貢献しています。こうした専門家の存在は、災害後の電気設備の安全確認においても重要な役割を果たします。

## 非常用電源の日常的なメンテナンス

非常用電源は、いざという時に確実に機能することが求められます。そのためには:

– モバイルバッテリーは定期的に充電・放電サイクルを行う

– ポータブル電源は3ヶ月に一度は充電状態を確認する

– 発電機は月に一度は試運転を行い、燃料も新鮮なものを保管する

これらのメンテナンスを怠ると、必要な時に機能しないリスクが高まります。

## 災害時の電源共有の考え方

大規模災害時には、限られた電源を地域で共有する発想も重要です。避難所での充電ステーション設置や、発電機を持っている家庭が近隣と共有するなど、助け合いの精神が被災地の回復を早めます。

## まとめ

災害時の電源確保は、単なる便利さではなく安全と情報アクセスの確保という観点で極めて重要です。日頃から複数の電源確保手段を準備し、定期的なメンテナンスを行うことで、いざという時の備えを万全にしておきましょう。

また、電気設備の安全については専門家の知見を活用し、災害後の通電再開時には感電や火災のリスクを最小限に抑える対策も忘れてはなりません。