建築設計において、非常用発電機の配置は単なる設備計画にとどまらず、災害時の事業継続や人命保護に直結する重要な要素です。適切な配置計画が施されていなければ、いざという時に発電機が機能せず、甚大な被害を招くリスクがあります。特に近年の自然災害の増加に伴い、非常用電源の重要性は一層高まっています。本記事では、設計のプロとしての経験から得た非常用発電機の最適配置ポイントを解説します。災害時に確実に機能する配置方法や、建築設計においてよく見落とされがちな盲点とその解決策まで、実践的な知識をお届けします。建築設計者として信頼される仕事をするために必要な、非常用発電機配置の専門知識を深めていただければ幸いです。

1. 設計のプロが教える非常用発電機の最適配置ポイント

建築設計において非常用発電機の配置は、災害時の安全確保に直結する重要な要素です。適切な配置を考慮しないまま設計を進めると、緊急時に発電機が機能せず、人命に関わる事態を招くリスクがあります。本記事では、建築設計のプロフェッショナルとして蓄積してきた知見から、非常用発電機の最適な配置ポイントをご紹介します。

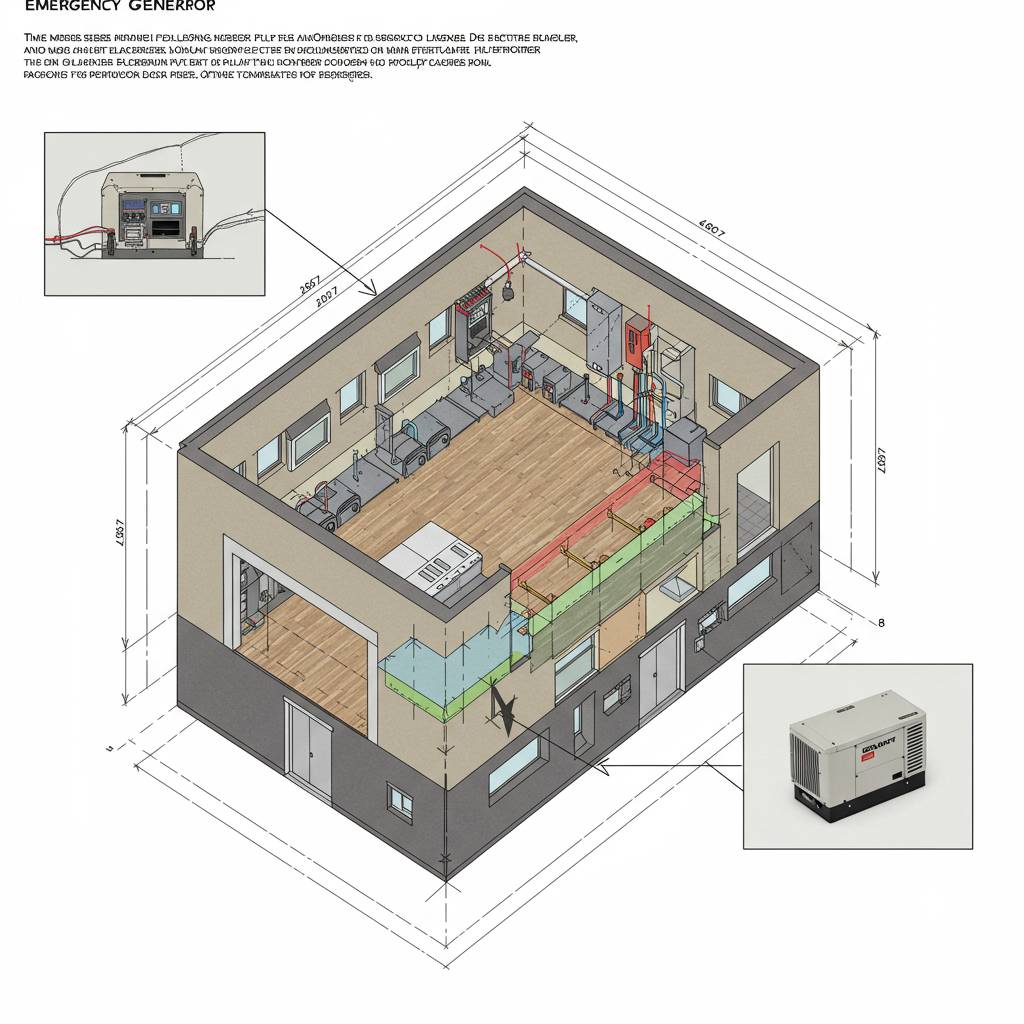

まず押さえておくべきは「アクセシビリティ」です。緊急時のメンテナンス作業を考慮し、発電機へのアクセス経路は明確かつ障害物のない状態を確保しましょう。特に大型の交換部品が搬入できる動線の確保は不可欠です。日本設備設計事務所協会のガイドラインでも、メンテナンススペースとして発電機周囲に最低1.5m以上の作業空間を推奨しています。

次に「防音・防振対策」も重要なポイントです。発電機は稼働時に大きな騒音と振動を発生させるため、居住空間や業務エリアから離れた場所への設置が理想的です。具体的には、地下階や建物の端部、屋上などが適しています。大和ハウス工業の調査によると、適切な防音対策により周辺環境への騒音を最大15dB低減できるとされています。

「水害対策」も見落としがちな要点です。近年の豪雨災害の増加を踏まえ、発電機は地下ではなく、想定浸水レベルよりも高い場所に設置するべきです。国土交通省のハザードマップを参照し、地域の浸水リスクを確認した上で配置計画を立てることが賢明です。

最後に「排気・換気」への配慮も欠かせません。発電機からの排気ガスが建物内に逆流しないよう、風向きや建物構造を考慮した排気計画が必要です。三菱電機の技術資料によれば、適切な換気設計により機械室内の温度上昇を抑制し、発電機の性能維持と寿命延長につながると報告されています。

これらのポイントを総合的に検討することで、非常時にも確実に機能する発電システムの構築が可能となります。建築設計の初期段階から設備エンジニアとの密な連携を図り、安全性と機能性を両立させた非常用発電機の配置計画を実現しましょう。

2. 災害時に機能する非常用発電機の配置~建築設計者向け実践知識~

建築設計において非常用発電機の配置は、災害時の施設機能維持に直結する重要な要素です。最適な配置を計画するには、水害・地震・強風などの様々なリスク要因を考慮した総合的なアプローチが必要です。まず基本として、発電機室は浸水リスクの低い場所、具体的には地下ではなく1階以上、もしくは想定浸水高さよりも高い位置に設けるべきです。東日本大震災では地下に設置された非常用電源が浸水によって機能停止し、病院などの重要施設が長時間の電源喪失に見舞われた教訓があります。

振動対策も重要な検討ポイントです。発電機は運転時に相当量の振動を発生させるため、建物構造体から適切に絶縁する必要があります。防振ゴムや防振架台の採用、周辺への騒音・振動の影響を最小化するレイアウトを検討しましょう。特に病院や宿泊施設では、患者や宿泊者への影響を考慮した配置が求められます。

排気ガス処理も見落としがちな要素です。排気ガスが建物内に逆流したり、隣接する給気口から吸い込まれたりしないよう、排気筒の位置と高さには細心の注意が必要です。風向きシミュレーションを行い、あらゆる気象条件下でも問題が生じないよう計画することが推奨されます。

メンテナンスアクセスの確保も設計段階で考慮すべき事項です。大型の発電機は設置後の交換や大規模修繕を想定し、機器搬入経路を確保しておく必要があります。天井クレーンの設置や取り外し可能な壁パネルの採用などが有効です。三菱電機やヤンマーエネルギーシステムなどのメーカーは、メンテナンススペースの目安を製品仕様書に記載していますので、設計時の参考にするとよいでしょう。

燃料供給の安定性も重要です。燃料タンクは発電機室に近接して設置することが望ましいですが、防火区画や消防法の規制を遵守する必要があります。長時間運転を想定した燃料備蓄量の確保と、燃料補給経路の確保も設計段階で検討しておくべきポイントです。

最後に、系統連係と切り替え機構の配置も考慮が必要です。商用電源から非常用電源への切り替えがスムーズに行われるよう、配電盤や自動切替盤の配置にも注意を払いましょう。重要負荷への供給ラインは最短経路で確保し、配線の二重化など冗長性を持たせることも検討すべきです。

これらの要素を総合的に検討することで、災害時にも確実に機能する非常用発電設備の配置計画が可能になります。建築設計者は施主や設備エンジニアと緊密に連携し、リスク分析に基づいた最適な発電機配置を実現しましょう。

3. 建築設計における非常用発電機配置の盲点と解決策

建築設計において非常用発電機の配置は、緊急時の機能維持に直結する重要な要素です。しかし、多くの設計者が見落としがちな盲点があります。まず挙げられるのが騒音と振動の問題です。発電機は稼働時に大きな騒音を発するため、居住空間から離れた場所に設置する必要があります。しかし離し過ぎると、配線の長距離化によるエネルギー損失や緊急メンテナンスのアクセス性が低下します。

この矛盾を解決するには、防音壁の設置や振動吸収マットの活用が効果的です。日立製作所や三菱電機の最新発電機モデルは、従来型と比べて騒音レベルが15~20%削減されており、設計の幅を広げています。

もう一つの盲点は排気ガスの問題です。多くの設計では排気口の向きや高さが不十分で、ガスが建物内に逆流する危険性があります。風向きシミュレーションを行い、排気ガスが確実に分散する設計が必要です。建物の風下側に排気口を設け、周囲より3m以上高い位置に排気筒を伸ばすのが理想的です。

また、燃料供給の問題も見落とされがちです。長期停電に備えて72時間分の燃料貯蔵が推奨されていますが、その保管場所の確保と安全対策が不十分なケースが多いです。解決策として、地下タンク方式の採用や、燃料補給車のアクセスルートを明確に設計することが重要です。

さらに、メンテナンスアクセスの確保も重要な視点です。発電機室の扉幅が狭く、機器交換時に壁を壊す事態が発生することも少なくありません。将来的な機器更新を見据え、十分な搬入経路を確保した設計が求められます。

近年の事例では、渋谷スクランブルスクエアの非常用発電機配置が参考になります。地下2階に設置された発電機室は、専用の搬入口と排気ダクトを確保し、地上への騒音漏れを最小限に抑えています。

以上の盲点を事前に認識し対策を講じることで、非常時に確実に機能する発電機配置が実現できます。建築設計においては、これらの技術的要件と使用者の利便性を両立させる総合的な視点が求められているのです。