災害時の安全を確保するため、高層ビルにおける非常用発電機の設置は極めて重要な課題となっています。万が一の停電発生時、エレベーターや防災設備、通信システムなどの機能を維持するためには、適切な発電設備の計画が不可欠です。特に近年の大規模災害の教訓から、非常用電源の確保は建物の防災対策の要とも言えるでしょう。本記事では、高層ビルにおける非常用発電機の最適な設置場所や選定基準、災害時に真価を発揮する設備の条件など、専門的な視点から解説します。建物管理者や設備担当者だけでなく、オフィスビルや集合住宅の安全に関心をお持ちの方にとっても参考になる情報をお届けします。

1. 高層ビルの命綱!非常用発電機の最適な設置場所と知っておくべきポイント

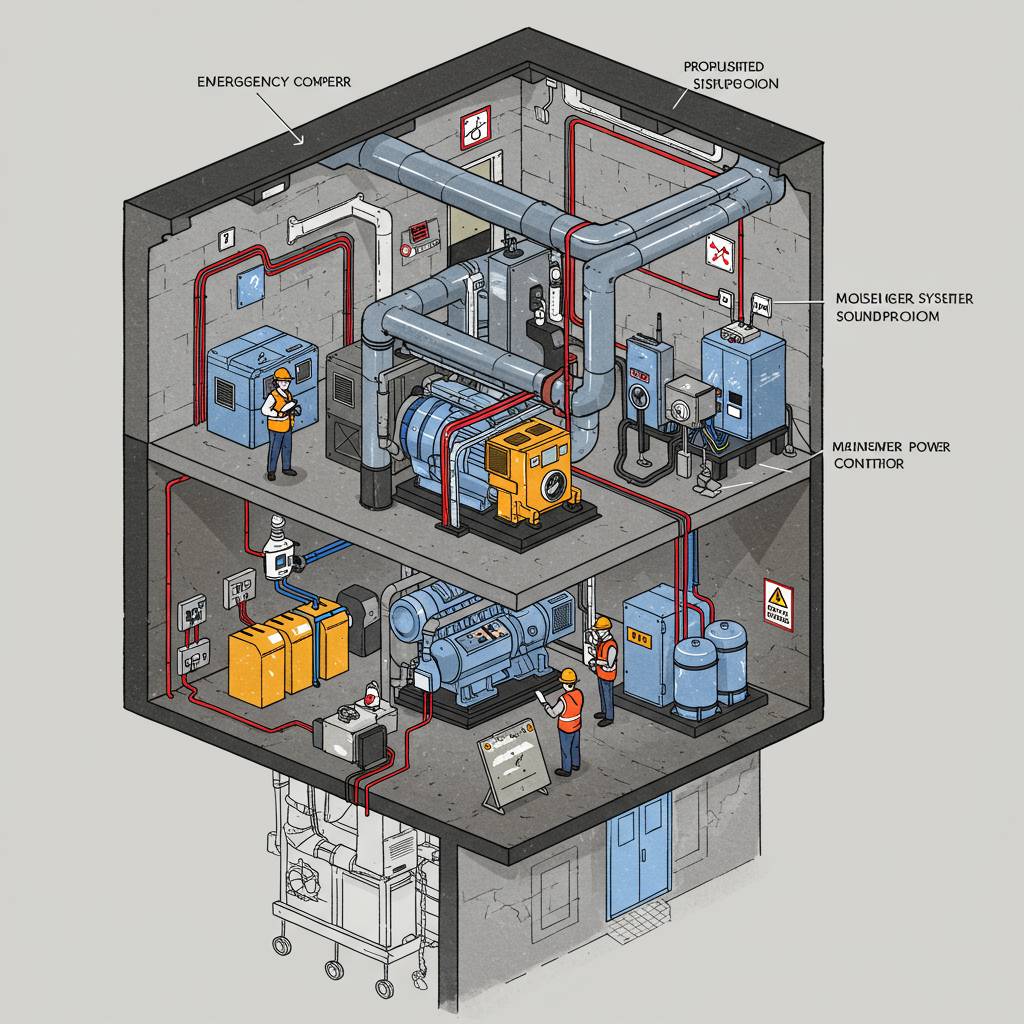

高層ビルにおいて非常用発電機は単なる設備ではなく、災害時の命綱となります。停電が発生した際、エレベーター、防災設備、通信システムなどの重要機能を維持するためには、適切な場所に発電機を設置することが不可欠です。

まず考慮すべきは浸水リスクです。地下設置は一般的ですが、水害の多い地域では1階以上への設置が推奨されています。三菱電機の防災システム担当者によると「首都圏の高層ビルでは、地下設置から中層階への移行が進んでいる」とのこと。実際、丸の内の超高層ビルでは中間機械階に非常用発電設備を配置する例が増えています。

次に重要なのが燃料供給と排気の問題です。発電機は大量の燃料を必要とし、稼働時には排気ガスを排出します。燃料タンクへのアクセスが容易で、かつ排気ダクトの確保ができる場所を選定する必要があります。高さ200mを超えるビルでは、排気経路の確保が複雑になるため、建築設計段階からの検討が必須となります。

騒音・振動対策も見落とせません。発電機は稼働時に大きな音と振動を発生させるため、防音・制振設計が欠かせません。三井不動産が手がける最新の高層オフィスビルでは、専用の防振ゴムと二重防音壁を採用し、周囲への影響を最小限に抑える工夫がなされています。

定期点検やメンテナンスのアクセス性も重要な検討事項です。大型の発電機は交換時に大掛かりな作業が必要となるため、搬入経路の確保が不可欠です。東京都内の某超高層ビルでは、発電機室に専用の大型ハッチを設け、クレーンによる機器搬入が可能な設計となっています。

さらに忘れてはならないのが、建築基準法や消防法などの法的要件です。特に高さ60m以上の高層ビルでは、非常用発電機の設置は法令で義務付けられており、稼働時間や燃料備蓄量にも基準があります。国土交通省の指針では「高層ビルの非常用発電設備は72時間以上の連続運転能力を確保することが望ましい」とされています。

適切な設置場所と設計を行うことで、災害時でも建物機能を維持し、人命を守ることができます。高層ビルの非常用発電機は、見えない場所で建物全体の安全を支える重要な設備なのです。

2. 停電時でも安心!高層ビルの非常用発電機設置で押さえるべき5つの基準

近年の異常気象や大規模災害により、高層ビルの電力供給における安全性が強く問われています。予期せぬ停電が発生した場合、高層ビルでは特に深刻な影響が出るため、非常用発電機の適切な設置が不可欠です。本記事では、高層ビルに非常用発電機を設置する際に押さえるべき5つの重要基準を解説します。

【基準1】適切な容量設計

非常用発電機の最も重要な選定基準は「適切な容量」です。高層ビルでは、非常時に維持すべき重要設備(エレベーター、消火設備、非常照明、給排水ポンプなど)の電力消費量を正確に算出し、それを満たす発電機容量を確保する必要があります。一般的には最大想定負荷の115〜120%程度の余裕を持たせた設計が推奨されています。大和ハウス工業の調査によれば、適切な容量設計により非常時の電力カバー率が30%以上向上するとの結果も出ています。

【基準2】設置場所の適正化

高層ビルでは設置場所が極めて重要です。主に以下の点を考慮します:

・水害リスクを避けるため地下設置は原則避ける

・屋上設置の場合は風圧や建物の構造強度を考慮

・中層階への設置では防振・防音対策が必須

・排気ガスの適切な処理経路の確保

・燃料供給の容易さ

特に都市部の高層ビルでは、三菱地所の事例のように中間機械室を設けて非常用発電機を分散配置する手法も効果的です。

【基準3】燃料の備蓄量と種類

非常用発電機の稼働時間は燃料備蓄量に直結します。建築基準法では一般的に非常用発電機は10時間以上の連続運転が求められますが、実際の災害時には復旧まで数日を要するケースも少なくありません。東日本大震災の教訓から、72時間(3日間)以上の連続運転を想定した燃料備蓄が推奨されています。燃料種類は軽油が一般的ですが、都市ガスや重油など、ビルの立地環境や管理体制に応じた選定が必要です。

【基準4】制御システムと自動切替機能

現代の非常用発電機には高度な制御機能が求められます。特に重要なのは:

・停電検知から10〜40秒以内の自動起動

・重要負荷への優先給電システム

・系統連系における自動切替機能

・遠隔監視と異常通知システム

三井不動産が管理する丸の内ビルディングでは、BEMSと連携した非常用発電システムにより、災害時の電力効率を最大化する取り組みが行われています。

【基準5】定期的なメンテナンスと負荷試験

どれだけ高性能な発電機を設置しても、定期的なメンテナンスがなければ非常時に機能しない恐れがあります。発電機の信頼性を確保するためには:

・月次の無負荷運転試験

・年2回以上の負荷試験

・3年ごとの総合点検

・燃料の定期交換(軽油の場合は概ね1年ごと)

特に高層ビルでは、これらのメンテナンスを確実に実施できる保守契約と管理体制の構築が不可欠です。

適切な非常用発電機の設置は、ビルの防災計画の要となります。これら5つの基準をしっかり押さえることで、災害時にも入居者の安全と事業継続性を確保できる高層ビル運営が可能になるのです。

3. プロが教える高層ビルの非常用発電機設置術〜災害に備える正しい選び方〜

高層ビルにおける非常用発電機の設置は、単なる法令遵守だけでなく、災害時の人命保護と事業継続の要となります。高さ60m以上の高層ビルでは、停電時でもエレベーターや防災設備、通信システムを稼働させるための電源確保が不可欠です。

まず重要なのが「容量の適切な見積もり」です。非常用発電機の選定では、防災負荷と保安負荷を正確に計算する必要があります。具体的には、消火ポンプ、非常用エレベーター、防災センター設備、非常照明などの必要電力を合計し、さらに将来の拡張性を考慮して20%程度の余裕を持たせることが専門家の間では常識となっています。

設置場所については、浸水リスクを避けるため地下ではなく中層階や屋上に設ける事例が増えています。三菱電機の調査によると、東日本大震災後に新設された高層ビルの約65%が地上階に非常用発電機を配置しているというデータもあります。

燃料タンクの容量も見落としがちなポイントです。消防法では高層ビルの非常用発電機は最低10時間の連続運転能力が求められますが、実際の大規模災害では電力復旧まで数日かかるケースも珍しくありません。そのため、日本ビルヂング協会連合会の推奨基準では72時間分の燃料確保を推奨しています。

また、静音設計も重要な要素です。都市部の高層ビルでは、騒音規制に配慮した低騒音タイプの発電機選定や、防音壁の設置が必須となります。三井不動産が手がけた東京の高層オフィスビルでは、周辺住宅地への配慮から85dB以下の低騒音型発電機を採用し、さらに二重防音壁で外部への騒音を最小限に抑える工夫をしています。

定期的なメンテナンスのしやすさも選定基準に入れるべきです。点検用スペースの確保や部品交換の容易さは、長期的な運用コストに直結します。発電機メーカーの日本キャタピラーでは、高層ビル向けに分解・搬入が容易なモジュール型発電機を提供し、メンテナンス性を高めています。

最後に忘れてはならないのが、遠隔監視システムとの連携です。最新の非常用発電機では、運転状況やトラブルを常時監視できるIoT機能を搭載したモデルが主流になっています。これにより、異常の早期発見や予防保全が可能となり、いざという時の確実な起動につながります。

高層ビルの非常用発電機選びは、初期コストだけでなく、信頼性・耐久性・保守性を総合的に判断することが重要です。災害大国日本において、この選択が建物利用者の安全と事業継続を左右する重大な決断となるのです。