防災意識の高まりと共に、より実践的な知識が求められる時代になりました。私は消防法資格を取得し、その過程で多くの防災に関する「盲点」に気づかされました。実は、多くの方が知識不足から適切な備えができていないことが少なくありません。例えば、消火器の使用期限を正確に把握している方はどれだけいるでしょうか?また、避難経路の確保や非常用設備の定期点検など、消防法で定められた基準を満たしていないケースも散見されます。今回は消防法資格者としての経験から、一般的な防災対策では見落とされがちなポイントと、実際に災害時に役立つ具体的な対策について解説します。火災リスクの正しい理解と効果的な対策で、あなたと大切な方々の安全を守るための情報をお届けします。

1. 防災対策で見落としがちな消防法の盲点とその対処法

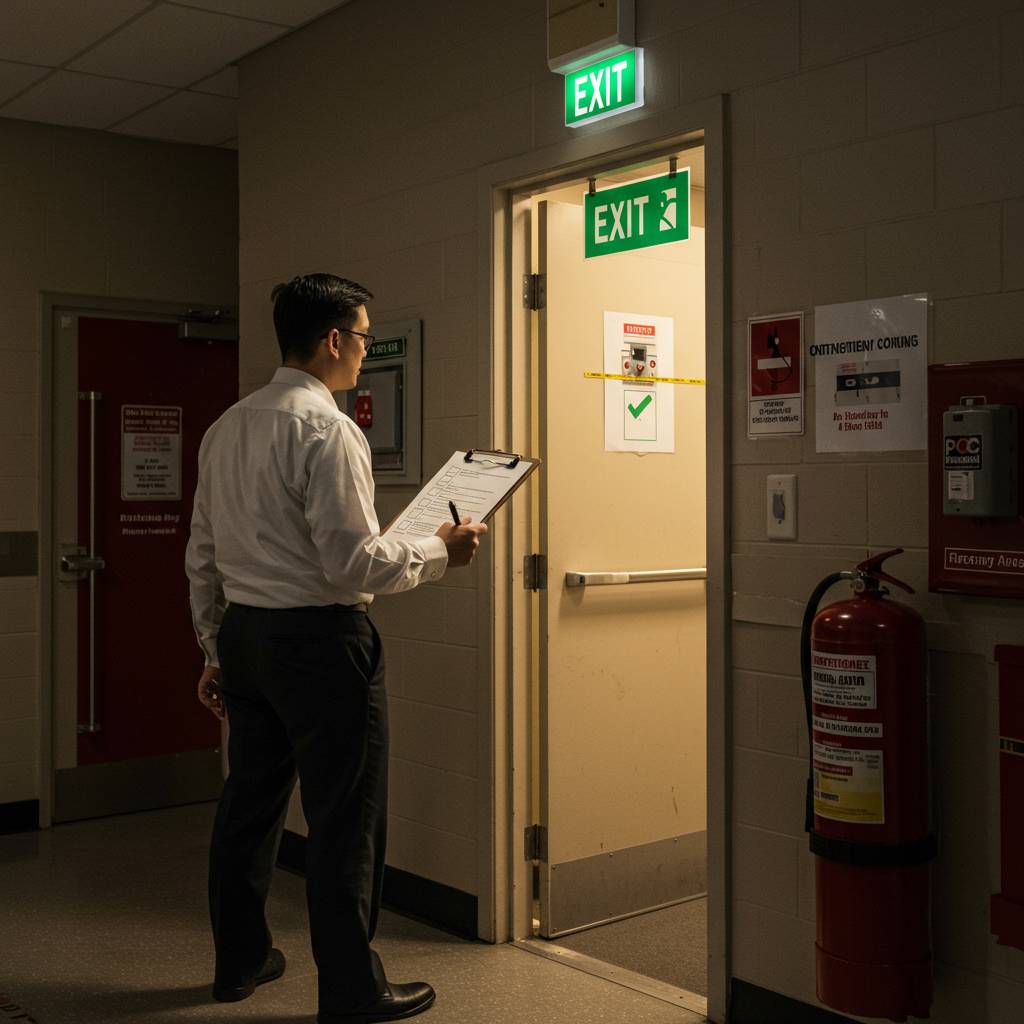

消防法資格者の視点から見ると、一般家庭やオフィスでの防災対策には多くの盲点があることに気づきます。消防法を学んだことで初めて理解できた重要ポイントをご紹介します。

最も見落とされがちなのが「避難経路の確保」です。多くの方は避難経路を知っていても、実際にその経路が使えるかどうかを確認していません。廊下や階段に物を置いていませんか?法律では避難経路に物を置くことは禁止されています。特に集合住宅では共用部分の物置化が大きな問題となっています。

次に「消火器の点検不足」があります。消火器は設置しているだけでは不十分で、定期的な点検が必要です。圧力計のゲージが緑色の範囲内にあるか、本体に錆や損傷がないかを月に一度は確認しましょう。家庭用消火器の耐用年数は約10年で、期限切れの消火器は万が一の際に作動しない危険性があります。

また「電気配線の過負荷」も多くの火災原因となっています。タコ足配線はもちろん、コンセントの埃も発火の原因になり得ます。特に古い建物では配線の老朽化も心配です。定期的な清掃と、電気工事士による配線チェックを検討してください。

さらに見落としがちなのが「防炎製品の使用」です。カーテンやじゅうたんなど、燃えやすい素材が室内に多く使われていますが、防炎製品に替えるだけで火災の拡大を抑制できます。ホテルや病院では義務付けられていますが、一般家庭でも積極的に取り入れるべきでしょう。

最後に「119番通報の具体的内容」について。多くの方が火災時に何を伝えるべきか把握していません。「何が」「どこで」「どうなっている」の3点を冷静に伝えることが重要です。住所は番地まで正確に、目標となる建物も伝えると到着が早くなります。

これらの盲点を意識し、対策することで防災レベルは格段に向上します。小さな意識改革が命を守る大きな一歩になるのです。

2. 消防法資格者が実践する職場・家庭での火災リスク対策

消防法資格者として実際の現場を見てきた経験から、多くの人が見落としがちな火災リスク対策について解説します。専門家の視点で捉えた日常に潜む危険と、効果的な対策法をご紹介します。

まず職場で最も見落とされがちなのが、電源タップの使用方法です。複数の電化製品を一つのタップにつなぐ「たこ足配線」は、多くのオフィスで見られる光景ですが、定格容量を超えた使用は発熱による火災の原因となります。特に古いビルでは配線自体の劣化も相まって危険度が増します。対策としては、電源タップの定格容量を確認し、接続する機器の消費電力の合計がそれを超えないようにすることが重要です。

次に、オフィスキッチンやパントリーも要注意です。特に電子レンジの過度な汚れは発火の原因になります。定期的な清掃と、使用時には必ず人が付き添うというルールを設けることで、リスクを大幅に軽減できます。

家庭では、寝室での充電習慣に注意が必要です。スマートフォンやタブレットを枕元で充電する人が多いですが、これは就寝中の過熱による火災リスクを高めます。寝る前に充電を済ませるか、就寝中は離れた場所で充電するよう習慣づけましょう。

また、季節の変わり目に必ず確認したいのが、暖房器具や扇風機などの季節家電です。長期間使用していない機器は、ホコリの蓄積や部品の劣化が進んでいることがあります。使用前には必ず点検・清掃を行い、異常がある場合は使用を控えましょう。

最後に見落としがちなのが、避難経路の確保です。特に集合住宅では、廊下や階段に私物を置くことで避難の妨げになることがあります。これは消防法でも禁止されている行為です。自分の安全のためにも、共用部分には物を置かないよう心がけましょう。

東京消防庁の統計によると、住宅火災の約6割は、これらの日常的な注意点を守ることで防げるとされています。専門的な知識がなくても、日常の小さな習慣の積み重ねが大きな災害を防ぐことにつながります。

3. 消防点検のプロが教える災害時に本当に役立つ知識と準備

防災といえば「非常食」「懐中電灯」「ラジオ」を用意しておけばよいと思っている方が多いのですが、実際の災害現場を知る消防法資格者の視点では、それだけでは不十分です。特に建物火災や地震発生時、多くの人が見落としがちな重要ポイントがあります。

まず知っておくべきは「初期消火の限界」です。一般的な家庭用消火器で消火できるのは、火元の大きさが畳1枚程度までと言われています。それ以上になると素人では対応不可能です。重要なのは「逃げる判断」をためらわないことです。

次に意外と見落とされるのが「避難経路の確保」です。多くの方が非常階段の位置は知っていても、実際に歩いて確認している人は少数派。日頃から自宅やオフィスの複数の避難経路を実際に歩いておくことが重要です。特に夜間停電時の避難を想定した確認が効果的です。

また、プロが最も強調するのが「通報の正確さ」です。119番通報時に「○○マンション3階」だけでなく、「東側の階段近く」など具体的な位置情報を伝えられるかどうかで救助速度が大きく変わります。家族全員が正確な住所と目印を言えるよう訓練しておきましょう。

さらに、災害時に役立つのが「簡易的な防煙対策」です。濡れたタオルやハンカチを口に当てるのは知られていますが、プロが教える方法は少し違います。厚手の布を水で濡らし、固く絞ってから鼻と口を覆うことで、より効果的に煙の吸引を防げます。

最後に、意外と知られていないのが「災害後のケア対策」です。レスキュー隊が到着するまでの応急処置の知識や、家族の持病に対応する薬の備蓄、避難所生活を想定した準備など、「災害発生後」の対策こそ見落としがちなポイントです。

消防点検のプロが必ず確認するのは「防災設備の定期的な点検」です。家庭用消火器も使用期限があり、多くは製造から10年程度です。また住宅用火災警報器も電池交換や本体交換が必要になります。これらを定期的にチェックする習慣をつけることが、実は最も基本的で重要な防災対策なのです。