ビル管理者として消防設備点検を受ける際、どのような点が指摘されやすいのかを事前に把握しておくことは非常に重要です。消防設備の不備は単なる法令違反にとどまらず、火災発生時に人命や財産に関わる深刻な問題となります。多くの管理者が「点検は任せておけば大丈夫」と考えがちですが、実際には事前の準備や基本的な知識が求められます。

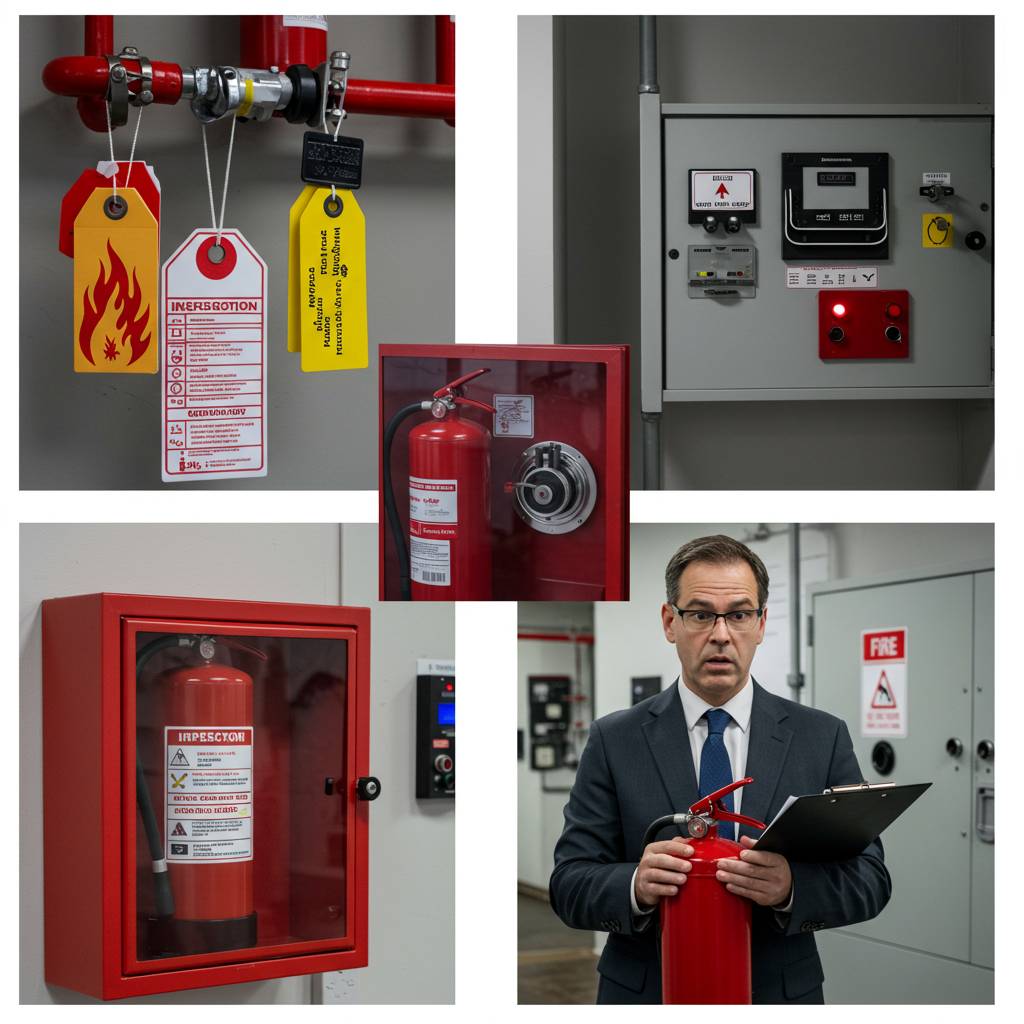

本記事では、消防設備点検において頻繁に指摘される上位10項目を解説します。これらの一般的な不備を理解し事前対策を行うことで、点検をスムーズに進め、ビル全体の防災体制を強化することができます。防火管理者や施設管理者の方々にとって、明日からすぐに活用できる実践的な情報をお届けします。

1. ビル管理者が知っておくべき消防設備点検の盲点とチェックポイント

消防設備点検は、ビル管理において最も重要な法定点検の一つです。適切な消防設備の維持管理は、入居者の安全を守るだけでなく、重大な法的責任からビルオーナーを保護します。しかし、多くのビル管理者が見落としがちなポイントがあり、それが消防点検時の指摘事項となっています。

まず押さえておくべきなのは、消防法により年2回の点検(機器点検と総合点検)が義務付けられていることです。この法定点検を怠ると、最悪の場合、消防署からの改善命令や罰則の対象となる可能性があります。

消防設備点検でよく指摘される盲点として、避難経路の確保不足が挙げられます。非常口や避難階段前に物品が置かれていないか、日常的なチェックが必要です。また、消火器の設置場所が不適切であったり、使用期限が切れていたりするケースも散見されます。

自動火災報知設備については、感知器の埃詰まりや経年劣化による不具合が多く指摘されます。特に厨房や粉塵の多い場所では、定期的な清掃が重要です。また、非常用照明の球切れやバッテリー劣化も見落としがちなポイントです。

日本消防設備安全センターの調査によると、消防設備の不備による火災時の被害拡大事例は少なくありません。特に、スプリンクラーシステムの水圧不足や配管の腐食は重大な指摘事項となっています。

これらの問題を未然に防ぐためには、専門業者による定期点検だけでなく、ビル管理者自身による日常点検も欠かせません。消防設備の配置図を常に最新の状態に保ち、設備の位置や使用方法を従業員に周知することも重要です。

また、消防設備点検後の報告書は必ず精査し、指摘事項については早急に対応することが求められます。消防法の改正情報にも注意を払い、常に最新の基準に適合しているか確認する姿勢が、ビル管理者には必要です。

2. プロが教える消防設備点検でよくある指摘事項と事前対策

消防設備点検において、指摘を受ける事項には一定のパターンがあります。実際の点検現場で多く見られる指摘事項とその事前対策をご紹介します。

まず最も多いのが「消火器の設置位置不良」です。消火器は移動されやすく、清掃時や什器の配置変更時に元の位置に戻されないケースが頻発します。位置表示や専用スタンドの設置で解決できることが多いでしょう。

次に「非常口・避難経路の物品放置」の問題があります。日常業務の中で段ボールや備品が避難経路に置かれがちですが、これは重大な消防法違反となります。定期的な巡回チェックと従業員教育が効果的です。

「誘導灯の球切れ」も見逃せない指摘事項です。LEDタイプへの交換で長寿命化を図れますが、定期的な目視確認も欠かせません。

「自動火災報知設備の感知器の埃付着」も多く指摘されます。空調の吹き出し口付近や厨房など、環境によっては短期間で埃が蓄積します。点検前の清掃が有効です。

「スプリンクラーヘッド周辺の障害物」も注意が必要です。天井近くに設置物を増やした際に、散水障害となる配置になっていないか確認しましょう。

「防火戸・防火シャッターの作動障害」は重大事故につながります。閉鎖範囲に物を置かない習慣づけと、月一回程度の動作確認が推奨されます。

「消防用水の水量不足」も見落としがちです。貯水槽の漏水や減水がないか日常点検で確認しましょう。

「非常電源の燃料不足」は災害時に致命的です。自家発電設備の燃料残量は定期的に確認し、燃料の劣化にも注意が必要です。

「消火栓ホースの設置不良」は折り方や収納方法に問題があるケースが多いです。正しい取扱いの教育を実施しましょう。

最後に「防火管理者の未選任・消防計画未提出」といった書類面の不備も多く指摘されます。人事異動後の手続き忘れがないよう、担当者引継ぎを徹底しましょう。

これらの指摘事項は日常的な点検と適切な管理体制で大部分が防げます。点検前には自主チェックリストを作成し、予防保全の観点から対応することが理想的です。専門業者による点検は年に数回ですが、日々の自主点検こそがビル管理の要となります。

3. 消防法違反を未然に防ぐ!設備点検でチェックすべきポイント

消防設備点検で法令違反を指摘されると、改善命令や使用禁止などの行政処分につながる可能性があります。ビル管理者として避けたい事態を未然に防ぐため、重点的にチェックすべきポイントをご紹介します。

まず確認すべきは「避難経路の確保」です。非常口や避難通路に物が置かれていないか、避難障害になるものがないかを日常的に点検しましょう。特に、非常口の施錠や避難経路への物品放置は重大な違反として指摘されます。

次に「消火器の設置状況」です。適正な間隔で設置されているか、使用期限は切れていないか、さらに適切な消火能力を持った消火器が設置されているかをチェックします。消火器の設置場所には、見やすい表示が必要です。

「自動火災報知設備」も重要な点検項目です。感知器の汚れや損傷、配線の劣化などが正常に動作しない原因となります。定期的な作動確認と清掃が必要です。

「スプリンクラー設備」については、散水ヘッドの前に障害物がないか、制御弁が開状態になっているかを確認します。ヘッドに塗料が付着していると正常に作動しないため注意が必要です。

「誘導灯・誘導標識」は、球切れや電源トラブルがないか、見えやすい位置に設置されているかを確認します。停電時にも機能するよう、バッテリーの状態も定期的にチェックしましょう。

「防火戸・防火シャッター」は、作動に支障がないか、閉鎖範囲に障害物がないかを確認します。センサー部分の故障や物品の放置で正常に閉まらないケースが多く指摘されています。

点検記録の保管も重要です。消防法では、点検結果や整備状況の記録を3年間保存することが義務付けられています。記録の不備も違反対象となるため、専用のファイルを用意して適切に管理しましょう。

これらのポイントを定期的にチェックし、問題があれば速やかに是正することで、消防法違反を未然に防ぎ、万一の火災時にも人命と建物を守ることができます。専門的な点検は、消防設備点検資格を持つ技術者に依頼するのが確実です。

4. 安全管理の要!消防設備点検時によく指摘される不備と対処法

消防設備点検において頻繁に指摘される不備は、ビル管理者にとって大きな課題です。特に防火管理の要となる部分での指摘は早急な対応が求められます。まず最も多いのが「消火器の設置位置不適切」です。消火器は緊急時にすぐ使用できるよう、通路からの視認性が確保され、床からの高さ1.5m以下に設置する必要があります。物で隠れていたり、高すぎる位置に設置されていたりすると指摘対象となります。

次に多いのが「誘導灯の不点灯」です。LEDタイプの普及で長寿命化しましたが、定期的な点検を怠ると球切れや回路の不具合に気づかないことがあります。毎月の自主点検で確認し、不具合があれば専門業者に修理を依頼しましょう。

「防火戸の作動不良」も重要な指摘事項です。防火区画を形成する防火戸が物品で固定されていたり、閉鎖障害があったりすると火災時に本来の機能を発揮できません。常に作動確認をし、周囲に障害物を置かないよう徹底することが大切です。

「スプリンクラーヘッド周辺の障害物」も見落としがちな項目です。ヘッド下45cm以内に物を置くと散水障害となり、消火効果が著しく低下します。特に倉庫や収納スペースでは荷物の積み上げに注意が必要です。

これらの不備に対しては、日本消防設備安全センターが発行している「消防用設備等点検の手引き」を参考に、定期的な自主点検を実施することが効果的です。また、日本消防検定協会認定の専門業者による適切な点検・修理を受けることで、いざという時の安全を確保できます。点検指摘後は速やかに是正し、改善報告書を消防署に提出することも忘れないようにしましょう。

5. ビルの防災対策を強化する消防設備点検のポイントと改善策

消防設備点検は単なる法的義務ではなく、テナントや利用者の安全を守るビル管理の要です。多くのビル管理者が点検後の指摘事項に悩まされていますが、適切な対策を講じることで防災体制を強化できます。特に重要なのは「早期発見」と「迅速な対応」の2点です。

まず、自動火災報知設備については感知器の適正配置と動作確認が不可欠です。天井改修や間仕切り変更後に感知器の再配置を怠るケースが多く見られます。定期的な作動テストと合わせて、レイアウト変更時には必ず専門業者への相談を行いましょう。

次に、消火器の設置状況です。適正配置と有効期限の管理が重要ポイントとなります。消火器は最前線の消火設備であり、いざという時に使用できない状態では意味がありません。設置場所の明示と定期的な目視点検を実施し、使用期限が近づいた消火器は計画的に交換することをお勧めします。

避難経路の確保も見落としがちな重要事項です。非常口や避難通路に物品を置くことは厳禁です。特に共用部分の管理が行き届いていないビルでは、テナントへの定期的な注意喚起と巡回確認が効果的です。月次の自主点検リストを作成し、チェック体制を整えましょう。

スプリンクラー設備については、ヘッドの前に障害物がないか、配管に漏水はないかを定期的に確認します。天井内の配管点検も忘れずに行うことが大切です。

防火シャッターや防火扉の動作確認も重要です。作動不良の原因となる障害物の有無や、降下位置に物品がないかを点検します。特に防火区画の維持は火災拡大防止に直結するため、日常的な管理を徹底しましょう。

非常用発電設備は、災害時の電源確保に不可欠です。定期的な試運転と燃料の管理状態チェックを行い、いつでも作動できる状態を維持することが求められます。

改善策としては、まず点検指摘事項の優先順位付けを行いましょう。人命に関わる重大な不備は即時対応、その他は計画的に改善するという区分けが効果的です。また、ビル管理会社と消防設備点検業者の連携強化も重要です。日本消防設備安全センターなどの専門機関が提供する最新情報も活用し、常に防災知識をアップデートしましょう。

防災訓練の定期実施も効果的な対策です。テナントを含めた全館訓練により、設備の使用方法や避難経路の周知を図ることができます。訓練結果を記録し、次回の改善につなげる仕組みを作りましょう。

最後に、点検結果の記録と履歴管理の徹底が大切です。過去の指摘事項と対応状況を整理しておくことで、繰り返し同じ指摘を受けることを防ぎます。クラウド型の設備管理システムなどを活用し、効率的な記録管理を行うことをお勧めします。